Ein Gastbeitrag von Stefan Jahnel

Wenn man die Grenze von Polen in die Ukraine überquert, dann sind die Schlangen dort lang. An dem kleinen Übergang zwischen Kroscienko und Terlo ist es nicht anders. Tausende Flüchtlinge warten. Fast nur Frauen und Kinder. Wer männlich, unter 60 und über 18 ist, darf das Land nicht verlassen. Mit dem Krieg hat die Gleichstellung ein Ende gefunden. Wenn ein Schiff untergeht, dann heißt es Frauen und Kinder zuerst. Aber noch ist die Ukraine nicht untergegangen. Ich bin mit einem kleinen Transporter unterwegs, der Hilfsgüter nach Lemberg (Lviv) bringt. Das Fuhrunternehmen gehört einem Bekannten. Die meisten Fahrer sind Ukrainer. Wir haben nicht viel Zeit. Zahlreiche Hilfsorganisationen kümmern sich um die Ankommenden. Viele der Helfer sind Freiwillige: Freundeskreise, Bekannte aus Vereinen, die jetzt für Flüchtlinge Würstchen braten oder Spielzeug verteilen. Nur für ein paar Tage, dann wartet zu Hause wieder die Arbeit.

An der Grenze

Auf der ukrainischen Seite Abschiedsszenen, letzte Umarmungen, viele Ukrainer haben ihre Familie bis zur Grenze gebracht. Es fließen Tränen, ebenso entschlossene Gesichter. Ein Ukrainer übergibt den PKW-Schlüssel an seine Frau. Mit zwei Kindern fährt sie nun in eine Arbeitsunterkunft irgendwo in die Gegend von Olsztyn. An der Tankstelle kostet der Liter Diesel einen Euro. Lange Schlangen, begrenze Abgabemenge, Tanktourismus lohnt sich nicht.

Ab 20 Uhr ist Ausgangssperre, freie Hotelzimmer quasi inexistent. Planänderung. Mit einem weiteren journalistischen Kollegen, Josh Friedman, sitze ich in der Bahnhofshalle in Stryi und warte auf den Zug nach Kiew: Vier Stunden. Es ist fröstelnd kalt, die Dame vom Ticketverkauf hat Mitleid und bringt uns Kaffee. Wenigstens etwas Wärme. Der Zug hat noch mal 40 Minuten Verspätung. Das macht nicht mehr viel aus, aber jede Minute ist kalt.

Kiew

Ankunft in Kiew. Reges Gedränge im Hauptbahnhof, aber kein Chaos. Die meisten, die fliehen wollten, sind schon geflohen. Kiew ist eigentlich eine recht quirlige Stadt, doch jetzt sind die Straßen leergefegt. Es ist nur mehr die Hälfte der Einwohner da. Überwiegend Männer mittleren Alters. Der Wunsch nach Shopping ist da ohnehin gering ausgeprägt. Die Geschäfte sind meist sowieso zu. Es gibt einfach keinen Grund, die Wohnung zu verlassen. Wenn einmal ein Geschäft geöffnet hat, bilden sich oft lange Schlangen. Die Geschäfte sind nicht leer, aber das Angebot doch reduziert. Alkohol steht zwar in den Regalen, der Zugriff wird jedoch mittels Ketten und Bändern verwehrt. Die Regierung hat an nahezu jeden ein Maschinengewehr ausgegeben. Da dachte man offensichtlich, dass es günstig sei, wenn die Leute zumindest nüchtern bleiben. Die Leere in den Regalen nimmt über die Woche hinweg zu. Am vorletzten Tag ist die Fleischtheke völlig leer, es gibt noch ein wenig Fisch, dafür aber Massen an Meeresfrüchten: Garnelen und Muscheln.

Auf den leeren Straßen kommt man mit dem Auto schnell voran, man muss zwar einige Barrikaden umfahren und an Checkpoints den Pass vorzeigen. Dafür gibt es keine Verkehrsstaus, rote Ampeln haben ihren Sinn verloren und werden konsequent ignoriert.

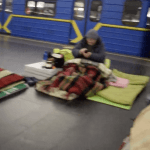

Die U-Bahn fährt, aber selten. Nur mehr ein Gleis wird benutzt. Auf dem anderen stehen Waggons und dienen als Aufenthaltsraum. Es ist schneidend kalt in Kiew dieser Tage. Auch auf dem Bahnhof fröstelt man, wenn aber genügend Leute in einem Zug sitzen, wird es wohl warm werden, so wohl zumindest die Überlegung. Die Sirene geht mehrmals am Tag und in der Nacht. Die wenigsten flüchten dann jedoch in die Metro. Man begibt sich weg von den Fenstern. Andere sind ganz in die U-Bahn-Station gezogen. Gelegentlich hört man das Grummeln des Gefechtslärms in der Ferne.

Überall Checkpoints, auch in der U-Bahn. Fotos machen strengstens verboten. Eine junge Dame will uns aber unbedingt etwas erzählen. Dass wir sie kaum verstehen, ist ihr nebensächlich, auch das Ordnungspersonal weist sie resolut in die Schranken.

Wir dürfen den angegriffenen Fernsehsender inspizieren. Eigentlich nur von außen. Dann bittet mich einer der Soldaten doch auf das Gelände. Ich bin Deutscher, mein Kollege Amerikaner. Wir sind Freunde der Ukraine. Und sollen alles genau berichten. Anders auf dem Gelände des Holocaust-Denkmals, das genaue Gegenteil. Wir werden von den Soldaten schnell weggeschickt: angeblich zu gefährlich. Das Denkmal blieb unbeschädigt. Anders ein Fitnesscenter in unmittelbarer Nähe. Glasscherben übersäen den Boden. Dazwischen liegt ein Backgammon-Spiel, gerade aufgeklappt, die Steine scheinen nur noch auf die Spieler zu warten.

Bei einem Hochhaus, das von einer Rakete getroffen wurde, liegt ein kaum zerfleddertes Buch zwischen jeder Menge Gerümpel. Lebt der Besitzer noch? Zwei Männer zerren einen Teppich auf den Schutthaufen. Die wenigen Passanten gehen lakonisch vorbei. Lediglich eine alte Frau schimpft, dass ihre Rente zu gering ist, sie sich kein Appartement leisten kann und die Politiker Raketen in Wohnhäuser schießen.

Nicht jeder kommt mit dem Krieg zurecht. In einer speziellen Einrichtung werden ältere geflüchtete Menschen untergebracht. Einige verstehen die Welt nicht mehr. Sie sollen eigentlich weitergebracht werden. Aber nicht jeder kann weiter. Hier kriegen sie zunächst mal ein wenig Normalität wieder, soweit Normalität unter diesen Umständen eben möglich ist.

In Kiew grollen die Geschütze nur aus der Ferne. Die Vorstädte sind hingegen stark umkämpft. Eine dieser Vorstädte im Nordosten ist Irpin. Vor einer orthodoxen Kirche steht ein Denkmal, dass an die Opfer der sowjetischen Soldaten erinnern soll. Der kniende Soldat blickt auf das neuerliche Chaos, dass sich zu seinen Füßen ausbreitet. Jemand hat eine mutmaßlich aus dem Gotteshaus gesprengte Ikone in die Überreste eines ausgebrannten Fahrzeuges gelegt.

Die Brücke wurde zerstört. Flüchtlinge balancieren, abgesichert durch ein paar Balken, über die Trümmer. Sanitäter helfen. Viele versuchen noch die wichtigsten Sachen zu retten. Oft ist ihnen ihre Katze oder ihr Hund das Wertvollste. Ein alter Mann schiebt sein Rad über den wackeligen Steg. Nicht jeder schafft es aus eigener Kraft, mancher muss getragen werden. Nicht alle erreichen Kiew lebend. Soldaten tragen eingehüllt in Decken jemanden über den Fluss, der es nicht geschafft hat. Tierliebe: Ein junger Rekrut sitzt mit seinem Maschinengewehr etwas abseits und spielt mit einem Straßenhund.

Rund zwei Dutzend Medienvertreter haben sich rund um die Brücke, die einmal war, angesammelt. Auch Frauen, die hier ihren Mann stehen. Mein Respekt. Trotzdem: Frauen gehören einfach nicht in den Krieg. Nicht einmal als Berichterstatter. Soldatengeschichten drehen sich um die heldenhafte Rettung verwundeter Kameraden. Helden sterben früh. Kalte Krieger sitzen nur an den Bildschirmen. Hier draußen ist kaum ein Krieger kalt, außer er atmet nicht mehr. Wer würde eine verletzte Frau zurücklassen?

Eine alte Frau hat es gerade aus eigener Kraft über die strömenden Wasser geschafft. Dann kann sie nicht mehr. Helfer wuchten sie mit einer Schubkarre das letzte Stück nach oben. Wir dürfen nicht weiter nach Irpin rein. Die Russen sind irgendwo.

Am Abend muss ab 20 Uhr das Licht ausgemacht werden, damit einen die russischen Flieger nicht finden. Eine sinnvolle Maßnahme im Zweiten Weltkrieg, heute fliegen die Dinger doch per GPS. Vielleicht war das zerstörte Hochhaus auf den Karten einfach nicht eingezeichnet. Licht ausmachen hätte aber auch nicht geholfen.

Auf Youtube erzählt ein Berliner Polit-Koch-Satiriker seine Sicht des Ukraine-Konfliktes. Schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine seien 15.000 Menschen in einem Krieg in Donezk und Luhansk getötet wurden. Der Mann spricht die Wahrheit. Was der Mann vergisst, zu erwähnen: Ein Drittel davon sind ukrainische Soldaten, ein Drittel russische Soldaten und ein Drittel Zivilisten (russische und ukrainische). Was er auch nicht erwähnt: dass Putin schon früher Soldaten dorthin geschickt hat, um den Separatisten zu helfen. Der Mann kennt sich aus, er könnte die ganze Wahrheit erzählen. Ich hab Lust, mit ihm Bouletten in Marzahn zu essen. Natürlich gibt es auch eine Perspektive der Bürger aus Donezk und Luhansk. Von mir aus könnten die dort ihr eigenes Ding machen. Liegt dann an ihnen, ob daraus ein zweites Monaco oder ein zweiter Freiluft-Sowjetpark wie Transnistrien entstünde. Aber die Staaten sind das Problem. Staaten wollen immer ihren Machtbereich ausdehnen, ihre Staatsideologie durchdrücken: geopolitisch-geostrategische Überlegungen.

Brent Renaud

Eigentlich wollten wir heute Mittag nach Hause fahren. Dann wurde verlautbart, es sei jetzt doch möglich, in das zerstörte Zentrum von Irpin zu fahren. Wir bauen noch einmal alles um. Doch an einem Checkpoint ist Schluss. Warum, weiß zunächst keiner genau. Der Grund dafür, dass wir nicht weiterkommen, sind zwei Bettlaken im Gras. Unter diesen liegen Brent Renaud und eine ukrainische Zivilperson, mutmaßlich Fahrer. Wir bekommen es erst mit, als eine Ambulanz vorfährt um die sterblichen Überreste einzuladen. Ein Dutzend Journalisten ist bei dem Abtransport dabei. Muss man wirklich das alles fotografieren? Wir halten drauf, weil wir es immer tun. Über die Ethik kann man später noch mal nachdenken. Brent Renaud hätte bestimmt auch draufgehalten. Von dem ukrainischen Fahrer kennen wir nicht einmal den Namen. Ihm gebührt genauso viel Respekt und Ehre.

Brent Renaud hat rund fünf Stunden vor uns erfahren, dass man „sicher“ nach Irpin fahren kann. Wer zu spät kommt, kommt manchmal mit dem Leben davon. Ist das jetzt noch Sarkasmus oder schon Zynismus? Auch da verschwinden im Krieg die Grenzen.

Habe ich Angst? Der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass man schnellstmöglich davonrennen soll. Aber irgendjemand muss verdammt noch mal dableiben und über den Sch… berichten. Das Adrenalin verwandelt sich nicht in Panik, irgendwie ist alles sehr klar und intensiv. Der Tod kommt von dort drüben, wo die Russen sind. Er nimmt Gestalt an, er ist nicht mehr das Gespenst, das so um einen herumschleicht. Ich überlege mir, wieder eine Packung Zigaretten zu kaufen. Rauchen tötet, aber erst in ein paar Jahrzehnten, das ist hier egal. Irgendwie sind wir auch Hunde des Krieges.

Wir entscheiden uns doch noch, an dem Tag zu fahren. Es fährt ein Flüchtlingstransporter nach Lemberg. Unbürokratisch werden auch wir mitevakuiert. Der Zug ist voll. Großes Gedränge, wie noch vor einer Woche üblich, gibt es nicht. Der Zug ist auch verdunkelt. Tiefflieger? Dank Handysignalen aber sicher leicht zu orten.

Lemberg ist wohl die Drehscheibe aller Flüchtlingsströme. Am Bahnhof sind in zwei Sälen Sitzgelegenheiten bereitgestellt. Zutritt haben nur Frauen. Sich als Frau definieren zählt nicht. Einer der Männer, die sich von ihrer Frau verabschieden, trägt einen Pulli mit der Aufschrift „Freedom is not for free“.

Wieder zwei Stunden in einer kalten Bahnhofshalle, dann fährt ein Bus. Die letzten drei Kilometer Fußmarsch. Wir erklären, Journalisten zu sein. Trotzdem bekommen wir Wasser und etwas zu essen in die Hand gedrückt. Es ist schön, wieder in Polen zu sein.

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Stefan Jahnel (geboren am 25. Januar 1969) war jahrelang nach dem Studium der Informatik als Lokaljournalist beim Freisinger Tagblatt tätig und gerlegentlich für den Münchner Merkur. Seit über 10 Jahren betreibt er ein lokales Info-Portal www.moosburg.tv.

Als sich 1989 der eiserne Vorhang hob, nutze er die Gelegenheit, diesen in ihm bis dato unbekannten Teil unseres Kontinents zu erkunden. Seitdem hat er einige Kontakte ins Baltikum, nach Polen und in die Ukraine. Mithilfe eines nach Polen ausgewanderten deutschen Fuhrunternehmers, dessen meisten Arbeitnehmer aus der Ukraine stammen, nutzte er die Gelegenheit, einen Hilfstransport nach Lemberg zu begleiten und dann zu einem Bekannten nach Kiew weiterzureisen.

Bild: Stefan JahnelText: Gast

mehr zum Thema auf reitschuster.de