Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Thomas Rießinger

Etliche Juristen haben sich bereits zum Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes geäußert, jener seltsamen juristischen Manifestation heraufziehenden Cäsarenwahns, die man unter dem schönen Titel „Entwurf eines Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ findet. Beispielhaft sei hier nur Jens Gnisa genannt, früherer Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, der seine Fassungslosigkeit mehr als deutlich zum Ausdruck brachte, auf die Manipulierbarkeit der im Gesetz verwendeten Inzidenz hinwies und klarmachte, dass es sich als Folge des Gesetzes keineswegs um einen „Brückenlockdown von 2 oder 3 Wochen“ handeln werde, sondern ein „nicht mehr einzufangender Dauerlockdown“ zu erwarten sei.

Mit dieser Auffassung steht er nicht allein, auch wenn die Moderatorin – der Begriff der Journalistin wäre hier eher unangebracht – Maybritt Illner vor kurzem die Überzeugung vorbrachte, sie glaube, jeder Mensch in Deutschland drücke den Daumen, dass das Gesetz nicht vor dem Verfassungsgericht scheitere. Angemerkt wurde von Kritikern beispielsweise, dass mit der Neuregelung ein Angriff auf den Föderalismus erfolge, der mit dem Grundgesetz kaum zu vereinbaren sei, dass die angestrebten Regelungen in ihrer unmäßigen Unverhältnismäßigkeit keineswegs zur Lösung des medizinischen Problems geeignet seien, sondern bestenfalls zum Machterhalt einer katastrophalen Kanzlerin, dass die Verlagerung der Entscheidungskompetenz auf die Bundesebene nichts anderes leisten solle, als jeglichen Einfluss der lästigen Verwaltungsgerichte zu beenden, und dass das Konzept durchaus nicht von „der Wissenschaft“ unterstützt werde, sondern bestenfalls von sehr selektiv ausgewählten Wissenschaftlern, während die immer zahlreicher werdenden Gegenstimmen kein Gehör fänden. Kurz gesagt: An kritischen Stimmen und Argumenten fehlt es nicht, ebenso wenig allerdings an dem festen und unbeugsamen Willen der kafkaesken Kanzlerin, jeden Widerspruch bestenfalls zu ignorieren oder gar zu diskreditieren.

Seltener wurde auf eine historische Parallele hingewiesen. Der so berühmte wie berüchtigte Artikel 48 der Weimarer Verfassung gab dem Reichspräsidenten das Recht, bei erheblicher Störung oder gar Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung „die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen“ zu treffen und „erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht“ einzuschreiten, wobei er die Grundrechte „ganz oder zum Teil außer Kraft setzen“ dürfe. Dagegen verrät uns Absatz 9 des geplanten Paragraphen 28b des Infektionsschutzgesetzes: „Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden eingeschränkt und können auch durch Rechtsverordnungen nach Absatz 6 eingeschränkt werden.“ Grundrechte einschränken konnte man damals wie heute, nur die Drohung mit der bewaffneten Macht fehlt noch, aber wozu hat man eine begabte Bundesjustizministerin? Sie bezeichnete das Verhalten bei Protesten gegen die von der Regierung verhängten Maßnahmen als „absolut nicht hinnehmbar“ und forderte von der Polizei mehr Härte bei den Protestdemonstrationen, es müsse „glasklar eine rote Linie gezogen“ werden. Immerhin hat sie noch nicht den Einsatz der Bundeswehr gegen missliebige Demonstranten gefordert, aber ob man nun die „bewaffnete Macht“ Paul von Hindenburgs zur Einschränkung von Grundrechten verwenden möchte oder die Polizeikräfte der Justizministerin – die Grundidee bleibt gleich. Wer hätte wohl gedacht, dass eine sozialdemokratische Ministerin Gefallen am Notverordnungsartikel der Weimarer Verfassung finden würde?

Wie dem auch sei, die kompromisslose Kanzlerin interessiert sich nur wenig für historische Zusammenhänge, und sie muss es auch nicht, da sie vermutlich alles Nötige schon während der einen oder anderen Schulung der Freien Deutschen Jugend gelernt hat. Bedauerlicherweise hat sie allem Anschein nach auch ein eher Deutsches Demokratisches Verhältnis zum Grundgesetz, dennoch ist es nötig und sinnvoll, ihren neuen Versuch einer machtverstärkenden Gesetzgebung einmal unter etwas übergeordneten Gesichtspunkten zu betrachten. Im Folgenden will ich dazu zwei Thesen entwickeln und zur Diskussion stellen.

Jede Rechtsnorm, die in Deutschland Anspruch auf Gültigkeit erhebt, muss zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie muss den Geboten der Normenklarheit und der Normenwahrheit entsprechen. Das Gebot der Normenklarheit besagt, dass ein Gesetz nicht unverständlich sein und keine inneren Widersprüche aufweisen darf. Im Jahr 2005 ließ das Bundesverfassungsgericht verlauten: „Das Gebot der Normenbestimmtheit und der Normenklarheit […] soll die Betroffenen befähigen, die Rechtslage anhand der gesetzlichen Regelung zu erkennen, damit sie ihr Verhalten danach ausrichten können. Die Bestimmtheitsanforderungen dienen auch dazu, die Verwaltung zu binden und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen sowie, soweit sie zum Schutz anderer tätig wird, den Schutzauftrag näher zu konkretisieren. […] Die Bestimmtheit der Norm soll auch vor Missbrauch schützen, sei es durch den Staat selbst oder – soweit die Norm die Rechtsverhältnisse der Bürger untereinander regelt – auch durch diese.“ Eine Rechtsnorm muss also klar sein, das Verhalten der Verwaltung muss begrenzt werden, und sie darf nicht missbräuchlich verwendbar sein. So viel zum ersten Gebot.

Zum Grundsatz der Normenklarheit gehört nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch das Gebot der Normenwahrheit. Es besagt nicht, dass eine Norm insofern wahr sein soll, als sie mit den Tatsachen übereinstimmt – das kann keine Norm. Dagegen beinhaltet es im Wesentlichen, dass „Rechtsnormen nicht zu Fehlinformationen über das politisch Entschiedene und zu Verantwortende führen“ dürfen und dass insbesondere „Überschrift und Einleitung eines Regelwerkes“ auch nach Änderungen noch halten müssen, was sie versprechen. Hat beispielsweise der Gesetzgeber einen eng umrissenen Gebührentatbestand für eine bestimmte Norm gewählt, so kann er sich nicht später darauf berufen, es seien eigentlich auch noch andere Gebührentatbestände gemeint gewesen: Die Voraussetzungen und Begriffe einer Rechtsnorm müssen verlässlich sein.

Ausgerüstet mit den beiden Geboten der Normenklarheit und der Normenwahrheit, mag es sich lohnen, einen Blick auf das Infektionsschutzgesetz in seiner bisherigen und seiner geplanten neuen Form zu werfen. In § 2 finden sich etliche Begriffsbestimmungen; als zweiten Punkt findet man, was man unter einer Infektion im Sinne des Gesetzes zu verstehen hat: Es handelt sich um „die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus.“ Der Erreger muss demnach nicht nur aufgenommen worden sein, sondern sich im aufnehmenden Organismus entwickeln oder vermehren. Diese Definition sollte man im Auge behalten.

Der bereits in der jetzigen Fassung des Gesetzes vorhandene § 28a über besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 greift dann auf den Begriff der Infektion zurück, indem er in seinem dritten Absatz die Anzahl der Neuinfektionen je 100000 Einwohner zum entscheidenden Maßstab für zu ergreifende Schutzmaßnahmen erklärt. So lesen wir beispielsweise: „Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens erwarten lassen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 Neuinfektionen je 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind breit angelegte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Abschwächung des Infektionsgeschehens erwarten lassen.“ Lassen wir die Schwammigkeit von Begriffen wie „umfassende Schutzmaßnahmen“ oder „effektive Eindämmung“ einmal außer Acht. Entscheidend ist, dass es hier um die Anzahl von Neuinfektionen geht und dass eine Neuinfektion insbesondere auch eine Infektion nach § 2 sein sollte, bei der die Entwicklung oder Vermehrung des Erregers im menschlichen Organismus vorliegen muss. Um zu wissen, ob und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, braucht man also einigermaßen genaue Kenntnisse über die Anzahl der Infektionen.

Die hat man aber nicht. Im gleichen Absatz des gleichen Paragraphen ist die Regelung zu finden, man habe die Inzidenzen des Robert-Koch-Instituts zu verwenden. Dort ist man allerdings mitnichten in der Lage, die Anzahl der Neuinfektionen im Sinne der Begriffsbestimmung des Gesetzes zu ermitteln, sondern man bedient sich des eher groben Instruments des PCR-Tests. Inzwischen sollte sich die – wissenschaftlich fundierte – Kritik an diesem Test herumgesprochen haben, es sei denn, man ist Politiker oder Journalist des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der PCR-Test kann bestenfalls Virenbruchstücke detektieren, er kann auf keinen Fall feststellen, ob eine Neuinfektion vorliegt, also eine neue Entwicklung oder Vermehrung des Erregers im menschlichen Organismus. Ein positives Testergebnis kann auf einem zu hohen Ct-Wert beruhen, es kann durch eine schon lange zurückliegende überstandene Infektion verursacht worden sein, es mag daher rühren, dass der Test nicht genügend Gensequenzen berücksichtigt und daher zu unspezifisch ist, und selbstverständlich kann es sich auch um einen falsch positiven Test handeln. Das alles ist schon so oft gesagt und begründet worden, dass man sich scheut, es noch einmal auszusprechen.

Resultat ist: Ein PCR-Test kann keine Infektion im Sinne des § 2 des Infektionsschutzgesetzes nachweisen. Dennoch wird in § 28a so getan, als seien die auf positiven PCR-Tests beruhenden Inzidenzen des Robert-Koch-Instituts dazu in der Lage. Somit findet hier eine Begriffsverschiebung statt, indem auf einmal der im Gesetz definierte Begriff der Infektion still und heimlich ersetzt wird durch den einer positiven PCR-Testung. Man sollte sich hier an das Gebot der Normenwahrheit erinnern: Hat der Gesetzgeber sich für einen Tatbestand entschieden, so kann er nicht auf einmal unter gleicher Flagge einen anderen erweiterten Tatbestand attackieren. Und wenn schon Überschrift und Einleitung eines Regelwerks das halten müssen, was sie versprechen, dann sollte das, was Überschriften und Einleitungen recht ist, in jedem Fall auch den verwendeten Begriffen billig sein: Die Interpretation eines Begriffs darf sich im Verlauf eines Gesetzestextes nicht einfach ändern, weil dem Gesetzgeber nichts anderes eingefallen ist.

Das ist also meine erste These: Die Kombination aus § 2 und § 28a verstößt schon in der gegenwärtigen Form gegen das Gebot der Normenwahrheit, weshalb das Gesetz seinen Anspruch auf Befolgung verliert. Daran ändert auch der Einwand nichts, dass vonseiten des Robert-Koch-Instituts noch immer der PCR-Test als Goldstandard bezeichnet wird. Die Verlautbarungen einer Bundesbehörde sind kein Ersatz für die Berücksichtigung des wissenschaftlichen Diskurses.

Es handelt sich hier um die These eines Nicht-Juristen, der lesen kann. Selbstverständlich kann sie auf Fehlinterpretationen beruhen, weshalb ich die Juristen unter den Lesern auffordern möchte, sie zu überprüfen. Wird sie bestätigt, sollte das Folgen für das Gesetz haben. Erweist sie sich im juristisch-formalen Sinne als falsch, wirft das ein bezeichnendes Licht auf die kreativen Möglichkeiten des Gesetzgebungsprozesses.

Kommen wir zur zweiten These, die sich auf die geplante Neufassung des Gesetzes und auf das Gebot der Normenklarheit bezieht. Es besagt, um das noch einmal kurz anzuführen, dass eine Rechtsnorm klar sein und das Verhalten der Verwaltung begrenzt werden muss, und dass die Norm nicht missbräuchlich verwendbar sein darf. Anders formuliert: „Das Gebot der Normenklarheit verlangt, dass der Normadressat den Inhalt und die Anforderungen von Gesetzen auch ohne spezielle Rechtskenntnisse auf einfachem Wege feststellen können muss. Um dem zu genügen, müssen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Gesetze verständlich, in sich widerspruchsfrei und praktikabel sein und dürfen ihren Regelungsgehalt nicht unnötig verschleiern.“

Was hat dieses Gebot nun mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes zu tun? In seinem neuen § 28b, in dem „bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019“ geregelt werden sollen, heißt es: „Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die nach § 28a Absatz 3 Satz 13 durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 100, so gelten dort ab dem übernächsten Tag die folgenden Maßnahmen“, woraufhin die inzwischen vertrauten Lockdown-Maßnahmen aufgeführt werden, die ich hier nicht noch einmal beschreiben muss. Dass hier ein Verstoß gegen den Grundsatz der Normenklarheit vorliegt, kann man in zwei Schritten sehen.

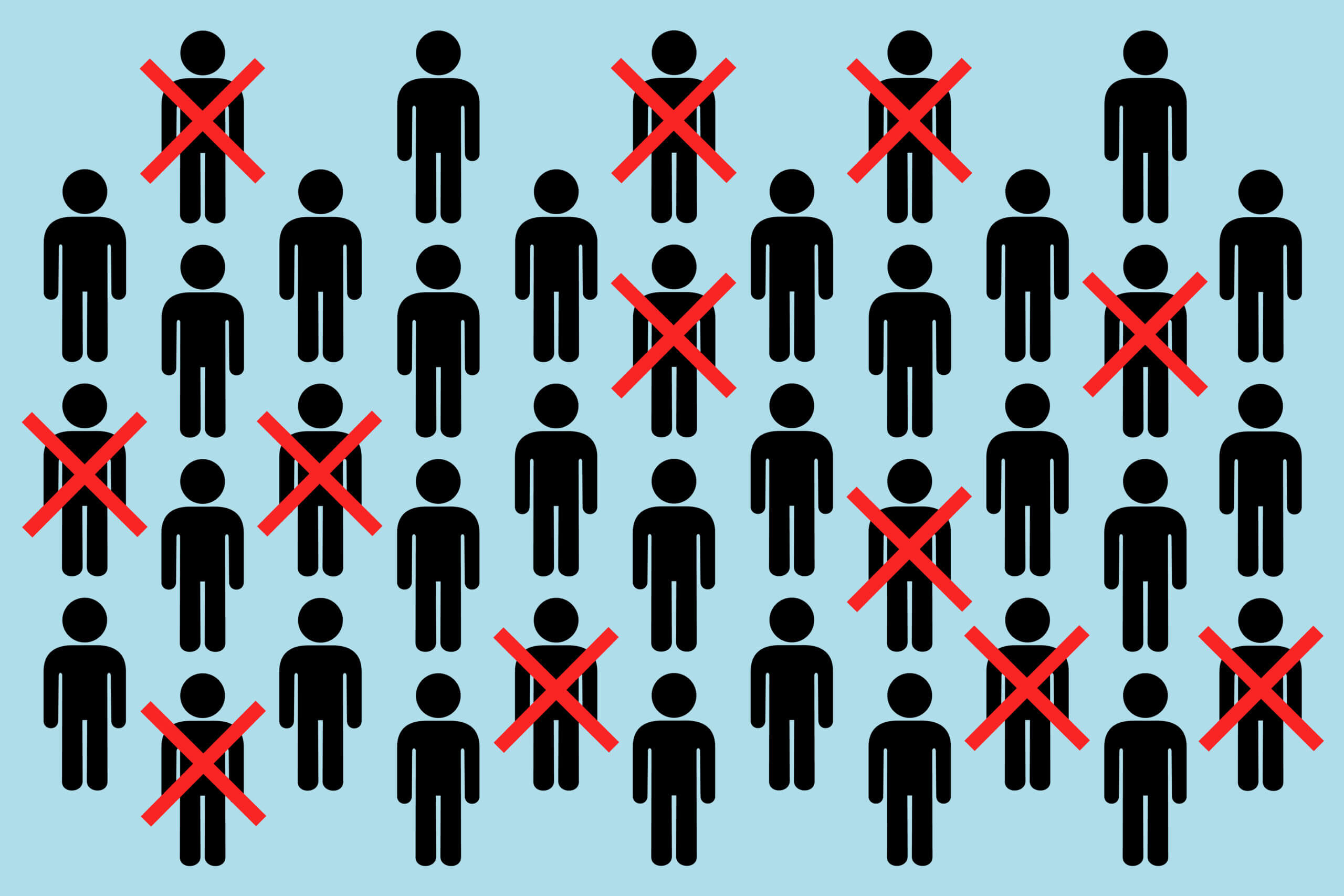

Erstens wird hier der ausgesprochen problematische Begriff der Inzidenz verwendet. Nicht nur, dass sie auf positiven PCR-Testungen beruht, die – wie schon ausgeführt – keine Neuinfektionen nachweisen können, sie hat auch noch weitere eigene Probleme. Schon oft wurde darauf hingewiesen, dass die Inzidenz mithilfe der Festlegung der Testanzahl und der Teststrategie weitgehend beliebig steuerbar ist und zudem von der Spezifität des verwendeten PCR-Tests abhängt. Verdoppelt man, um nur ein Beispiel zu nennen, die Anzahl der durchgeführten Tests, so kann man mit einer annäherungsweise verdoppelten Inzidenz rechnen, ohne dass sich etwas am Infektionsgeschehen geändert hätte. Eine neue Variante der Inzidenzmanipulation hat kürzlich die musterhafte Modelliererin Viola Priesemann vorgestellt, nach der die zunehmende Impfquote zu einer neuen Art der Inzidenzberechnung führen müsste. „Angenommen 50 Prozent sind geimpft und die Impfung schützt zu 100 Prozent. Dann entspricht eine Inzidenz von 100 in der Gesamtbevölkerung einer Inzidenz von 200 in der ungeimpften Gruppe plus Inzidenz 0 bei den Geimpften.“ Sehen wir einmal davon ab, dass diese fantasievolle Interpretation mit beachtlicher Beharrlichkeit die zunehmende Zahl der Meldungen über positiv getestete Geimpfte ignoriert, sondern nehmen wir stattdessen an, die Voraussetzungen seien korrekt. Was geschieht dann bei einer Impfquote von 90 Prozent? In diesem Fall würde eine Inzidenz von 10 in einer Gruppe von 100000 eben einer Inzidenz von 100 in der Gruppe der 10000 Ungeimpften entsprechen, da nur noch zehn Prozent der Probanden nach den Voraussetzungen der munteren Modelliererin überhaupt für ein positives Testergebnis in Frage kommen und 10 von 10000 nun einmal 100 von 100000 entsprechen. So wird aus dem Inzidenzwert 10 der Inzidenzwert 100. Man kann aber bei einer moderaten Anzahl von Testungen mithilfe der Falsch-positiv-Rate leicht eine Gesamtinzidenz von 10 herstellen, ohne dass auch nur eine einzige Infektion vorliegen muss. Mit etwas fantasievoller Findigkeit findet man also problemlos einen problematischen Inzidenzwert, sofern man die Voraussetzungen so einstellt, wie man sie braucht.

Zweitens muss man sich vergegenwärtigen, wie § 28b angewendet werden soll. Sobald die Inzidenz den Wert 100 überschreitet, treten automatisch die angesprochenen Regelungen in Kraft. Die Inzidenz wird bestimmt vom Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut ist keine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, sondern eine Bundesbehörde, die dem Bundesgesundheitsminister unterstellt ist. Der Bundesgesundheitsminister unterliegt der Richtlinienkompetenz der kaiserlichen Kanzlerin. Die Bundesregierung und insbesondere die konzeptlose Kanzlerin sind daher jederzeit in der Lage, die Anzahl der Testungen, die Teststrategie und selbstverständlich auch die Interpretationen der Ergebnisse im Sinne der Modelliererfantasie vorzugeben. Man muss am Gesetz und seinem Paragraphen 28b nichts ändern, um die Inzidenzen in welche Richtung auch immer zu steuern; die eigentliche Grundlage beispielloser Freiheitseinschränkungen ist ein Inzidenzwert, dessen Ausgestaltung in den Händen des Robert-Koch-Instituts und damit in den Händen der Bundesregierung liegt. Der zitierte Abschnitt aus § 28b könnte also vereinfacht werden durch die Formulierung: „Die Bundesregierung kann nach Gutdünken die folgenden Maßnahmen anordnen“, denn es liegt ganz in ihrem Belieben, wie die Inzidenz berechnet wird.

Der Grundsatz der Normenklarheit verlangt, dass das Verhalten der Verwaltung begrenzt wird und eine Norm nicht missbräuchlich verwendbar sein kann. Durch die beschriebene Verfahrensweise wird überhaupt nichts begrenzt, und dem Missbrauch wird Tür und Tor geöffnet. Der Grundsatz verlangt, dass Gesetze ihren Regelungsgehalt nicht unnötig verschleiern. § 28b verschleiert die Möglichkeit der Regierung, nach Belieben freiheitsbeschränkende Maßnahmen anzuordnen, in höchstem Maße. Es spielt dabei keine Rolle, ob tatsächlicher Missbrauch vorliegt und ob die Verschleierungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden. Entscheidend ist, dass die Normenklarheit schon dann nicht mehr vorliegt, wenn das Gesetz die entsprechenden Möglichkeiten nicht ausschließt.

Dies ist also meine zweite These, die ich hier zur Diskussion stelle: § 28b verstößt aus den genannten Gründen gegen das Gebot der Normenklarheit. Auch das ist, ich wiederhole es, die These eines Nicht-Juristen, der die Juristen in der Leserschaft auffordert, sie zu prüfen. Es mag sein, dass es juristisch haltbare Argumente gegen beide Thesen gibt. In diesem Fall könnte man sich allerdings fragen, ob man die hehren Grundsätze der Normenklarheit und Normenwahrheit nicht so hoch gehängt hat, dass man sie bequem unterlaufen kann. Sollten sich die Gründe für meine beiden Thesen jedoch als nachvollziehbar erweisen, ist es dringend nötig, Konsequenzen zu ziehen.

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.

Text: gast

mehr von Prof. Thomas Rießinger auf reitschuster.de