Lesen Sie heute Teil 12 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden. Hier noch eine kurze Ergänzung zu dem folgenden Text aus dem Jahr 2005: Viele der Missstände in den Medien, die ich darin aus Moskau beschreibe, sind heute auch in Deutschland Alltag geworden. Leider. Fast wirkt es, als hätten Putin und Merkel – die beide in sozialistischen Kaderorganisationen geprägt wurden – ein ziemlich ähnliches Drehbuch im Umgang mit den Medien.

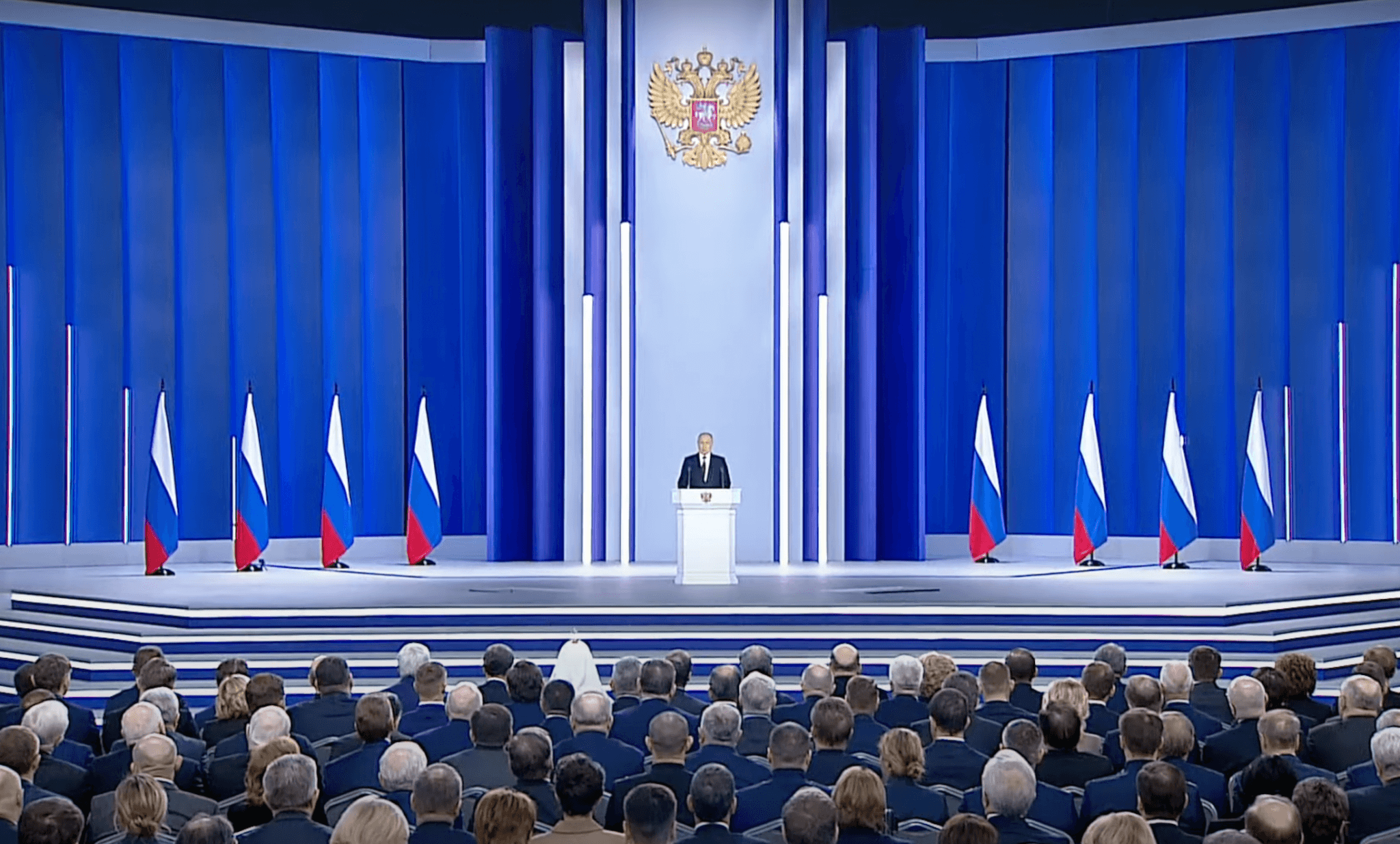

Die »polit-ideologische Hauptaufgabe Russlands« sei der Aufbau einer »freien, demokratischen Gesellschaft«, sagt Putin in seiner Rede an die Nation im April 2005. Die Medien seien endlich von der »Zensur durch die Oligarchen« befreit worden. »Das Recht der Bürger auf eine objektive Information ist die Hauptpriorität in der Entwicklung einer Bürgergesellschaft«, fügt der Präsident hinzu – und betont, wie wichtig Glasnost in den Staatsorganen und Objektivität vor allem im Fernsehen seien. Man müsse Garantien dafür schaffen, dass die staatlichen Fernsehsender »maximal objektiv sind, frei vom Einfluss von irgendwelchen Gruppen, und dass sie das Spektrum aller Meinungen im Land wiedergeben«. Das sei eine »äußerst wichtige politische Frage, die direkt mit der Wirksamkeit der Prinzipien von Freiheit und Gerechtigkeit in unserer Staatspolitik verbunden ist«, fügt der Präsident hinzu.

Knapp ein Jahr später veröffentlicht der Journalistenverband eine Studie: Vier Wochen lang wurden im März 2006 die Nachrichtensendungen der wichtigsten Kanäle verfolgt. In den vier Hauptsendern war demzufolge in den 28 Tagen keine Kritik an Präsident Putin zu hören. Im 1. Kanal drehten sich gleichwohl 91 Prozent der Nachrichten um den Kreml und die Regierung. 71 Prozent davon hatten einen positiven, 28 Prozent einen neutralen und nur 1 Prozent einen kritischen Grundton. Auf die Opposition entfielen nur 2 Prozent der Meldungen – und das mit negativem Tenor. Im »Zweiten«, dem Sender RTR, kamen die Kremlkritiker gar nur auf einen 0,6-prozentigen Anteil an den Nachrichten, wurden aber genauso schlecht dargestellt. Beim Gazprom-Sender NTW war Präsident Putin in jedem vierten Nachrichtenbeitrag zu sehen, die Regierung in jedem zweiten, die Kremlpartei »Einiges Russland« in jedem zehnten – bei durchweg positiver Darstellung.

»Die Medien in Russland haben aufgehört, ein Platz für den Meinungsaustausch und öffentliche Debatten zu sein, für Auseinandersetzungen und Kritik, sie bieten den Menschen keine Möglichkeit, die Meinung der Opposition zu erfahren«, beklagt Igor Jakowenko, Vorsitzender des Journalistenverbands, bei der Vorstellung der Studie: Es gebe kaum noch Journalisten in Russland, denn die meisten seien zu Propagandisten und Agitatoren geworden. Die russischen Sender seien einseitig, würden durch Befehle aus dem Präsidialamt gesteuert und sparten eine ganze Reihe von Tabuthemen einfach aus, klagt Wladimir Posner, Präsident der russischen Fernsehakademie: »Sie verdummen die Bevölkerung, denn die erfährt nicht, was in Wirklichkeit passiert im Land.« Die Menschen in Russland spürten, dass etwas nicht stimme, aber sie wüssten nicht genau, was. »Zensur ist, wenn ein Zensor die Texte durchsieht, Streichungen macht. Heute haben wir etwas anderes: Erstens Kontrolle von oben, durch Treffen und Telefonate, wo es Anweisungen gibt, was zu tun und zu unterlassen ist. Zweitens durch eine gewaltige Selbstzensur, wenn bei Journalisten schon bei jedem Hinweis auf irgendeine Gefahr wie beim Pawlow’schen Hund der nötige Reflex einsetzt«, empört sich Posner. Er weiß, wovon er spricht. Posner zählt zu den beliebtesten Talkmastern in Russland und ist wöchentlich auf Sendung.

Alle Parlamentsfraktionen sollen Zugang zum Fernsehen haben, sagt Putin in seiner Ansprache an die Nation im April 2005. Genau das Gegenteil sei eingetroffen, klagte Dmitri Rogosin, damals Fraktionschef der Vaterlandspartei im Parlament: »Ich habe gegenüber Putin im Herbst 2005 die Korruption kritisiert und ihm gesagt, dass bei den neuen ›Nationalprojekten‹ für jedes Projekt 10 Prozent Bakschisch in seinen Apparat flössen. Putin antwortete, er wisse das. Seit diesem Tag darf ich in keinem Fernsehsender mehr gezeigt werden. Aber auch vorher gab es schon absurde Dinge. Nach der orangen Revolution etwa verbot man mir, in einem orangen Pulli aufzutreten – dabei hatte ich einfach nichts anderes dabei.« Rogosin wechselte später die Fronten und wurde als Vize-Premier zu einem der Vorzeigefiguren des Systems Putin. Gennadi Sjuganow, der Chef der Kommunisten, ist im Staatsfernsehen seltener zu sehen als US-Präsident Bush. Wenn er doch einmal zu Wort kommt, sind seine Zitate meist so ausgewählt, dass sie wenig Sinn ergeben, und schon gar keinen kritischen. Als der sonst regimetreue Sänger Oleg Gasmanow ein Lied über Korruption im Kreml schreibt, erhält sein Videoclip Bildschirmverbot: Er zeigt, wie Apparatschiks Steine aus der Kremlmauer klauen. Laut »Reporter ohne Grenzen« steht Russland auf einer 167 Länder umfassenden weltweiten Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 138 – zwischen dem Iran und den Philippinen.

Eingeschüchtert und bedroht

Die »Reporter ohne Grenzen« wenden sich im September 2004 mit einem offenen Brief an den Kreml-Chef: »Seit Ihrem Amtsantritt im Jahr 2000 werden Journalisten eingeschüchtert und bedroht – vor allem in den Provinzen. Russland gehört zu den wenigen Ländern in Europa, in denen kritische Journalisten um ihre Freiheit, ihre Gesundheit oder im Extremfall um ihr Leben fürchten müssen. Seit Ihrem Amtsantritt sind bereits 21 einheimische Journalisten getötet worden. Anfang Juni wurde der Fernsehjournalist Leonid Parfjonow entlassen, weil er in seiner Sendung über Zensurversuche berichtet hatte. Sein Politmagazin ›Namedni‹ wurde abgesetzt. Kritische Informationssendungen verschwinden aus dem Programm. Am 2. Februar detonierte ein Sprengsatz vor dem Moskauer Apartment von Jelena Tregubowa, einer unabhängigen Journalistin. Sie hatte zuvor ein umstrittenes Buch mit Geschichten aus ihrer Zeit als Kremlberichterstatterin veröffentlicht. Im Vorjahr stieg die Zahl gewalttätiger Übergriffe auf Journalisten auf 24.«

Staatlich gesteuerte Unternehmen wie Gazprom kaufen die wenigen noch kritischen Medien auf und bringen sie auf Kremlkurs, etwa die einflussreiche Traditionszeitung Iswestia: Trotz steigender Verkaufszahlen entließ die Gazprom-Tochter Gazprommedia wenige Monate nach der Übernahme 2005 den Chefredakteur. Eine der anspruchsvollsten russischen Zeitungen verwandelte sich in kürzester Zeit in ein Verlautbarungsorgan mit Schlagzeilen wie etwa: »Der Kampf gegen die Korruption ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen« oder »Die Russen haben gar nicht bemerkt, dass ihre Einnahmen gestiegen sind«. Daneben findet sich ein großes Interview mit dem Geheimdienstchef Nikolaj Patruschew, das sich mit Fragen wie »Wer hat Vorrang, wenn es darum geht, dem Land zu dienen?« über weite Strecken liest wie eine Anwerbekampagne des Geheimdienstes. Allgegenwärtig auf der Iswestia-Titelseite ist auch Vizepremier Medwedew, der in Überschriften Botschaften verkündet wie: »Der Wunsch Geld zu spenden definiert den Menschen – Wohltätigkeit ist das beste Mittel gegen Passivität« – Zeilen, die angesichts von Vorwürfen, der Kreml presse Unternehmern regelrecht Geld ab, nicht einer gewissen Pikanterie entbehren.

Als Angela Merkel im April 2006 zum zweiten Mal nach Russland reist, gibt sie nicht etwa dem kritischen Radiosender »Echo Moskaus« ein Interview, wie das Kanzler Schröder im April 2001 noch tat. Merkel wählt als Medium für ihren Auftritt die Iswestia.

Gemiedene Worte

Anders als Schröder 2001 bleiben ihr dabei kritische Fragen erspart. In ihrem ersten Interview für eine russische Zeitung ist kein einziges kritisches Wort zur Entwicklung in Russland zu finden. Worte wie Demokratie, Menschenrechte oder Tschetschenien sucht man vergeblich. Als Gipfelthemen nennt Merkel »Fragen der Außenpolitik, der Zusammenarbeit in der Bildung, Wissenschaft, Verteidigungspolitik und anderen Bereichen«. Die Zusammenarbeit entwickle sich sehr gut, die Gespräche mit Putin seien offen und ehrlich. Selbst zwischen den Zeilen, wo Russen normalerweise recht gut lesen können, ist keine kritische Botschaft Merkels zu erkennen – entweder schwieg sie oder die Redakteure kürzten. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Schröder vermeidet es die Kanzlerin aber auch, die Entwicklung in Russland zu loben.

Im Oktober 2005 bekommt eines der Flaggschiffe der Glasnost, die Moskowskije Nowosti – im Westen als Moscow News bekannt – einen neuen Eigentümer: den dubiosen Geschäftsmann Arkadi Gaidamak, der aus seiner Wahlheimat Frankreich nach Israel fliehen musste, weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen Verdachts des illegalen Waffenhandels erlassen wurde. Gaidamak erklärt, er sehe die Aufgabe einer Zeitung nicht darin, die Machthaber zu kritisieren, sondern sie zu unterstützen. Wenn Russland von frei gewählten Leuten geführt werde, sei es falsch, die öffentliche Meinung gegen diese aufzubringen. Kritiker sprechen von einer »Loyalitätsshow« des umstrittenen Unternehmers. Mit seiner Demutsgeste hoffe er auf die Beißhemmung des Kreml und damit auch der russischen Staatsanwaltschaft. Im Dezember 2007 wird Moskowskije Nowosti eingestellt. Im Juni 2006 berichtet die Presse, dass der kremlnahe Oligarch Roman Abramowitsch die kritische Zeitung Kommersant aufkaufen wird.

Während es in der Presselandschaft zumindest noch auflagenschwache Blätter gibt, die sich einen kritischen Kurs erlauben, so ist das russische Fernsehen bis auf unbedeutende Regionalsender gleichgeschaltet. Am Abend der Präsidentschaftswahl im März 2004 zeigt das russische Fernsehen nach Schließung der Wahllokale statt aktueller Hochrechnungen Spielfilme. Unterbrachen die Staatssender noch im Wahlkampf ihr Programm für eine halbstündige Rede Putins an seine Unterstützer, so ist ihnen am Wahlabend nicht einmal eine Katastrophe ein paar Meter neben dem Kreml eine längere Meldung wert: Die fast 200 Jahre alte »Manege«, eines der bekanntesten Bauwerke Moskaus, steht lichterloh in Flammen. Weithin sichtbar erhebt sich eine gewaltige, rote Feuersäule gespenstisch über den Kreml in die Luft, nur ein paar hundert Meter vom Arbeitszimmer Wladimir Putins und der Zentralen Wahlkommission entfernt. Statt Bildern von der Brandkatastrophe, bei der zwei Feuerwehrleute ums Leben kommen, zeigt der Staatssender RTR mehrfach eine Reportage über die Symbole von Putins Macht: Ausführlich können die Zuschauer die Verfassung bewundern, auf deren Einband er seine Hand beim Amtseid legte; sodann berichtet eine Näherin, wie sie einst die Landesflagge mit Gold bestickte, die heute über Putins Amtssitz im Kreml weht. Die Gegenkandidaten des Präsidenten kommen kaum zu Wort. Dafür ist zu sehen, wie Putin vor einer handverlesenen Journalistenrunde verspricht, er werde die Pressefreiheit sichern.

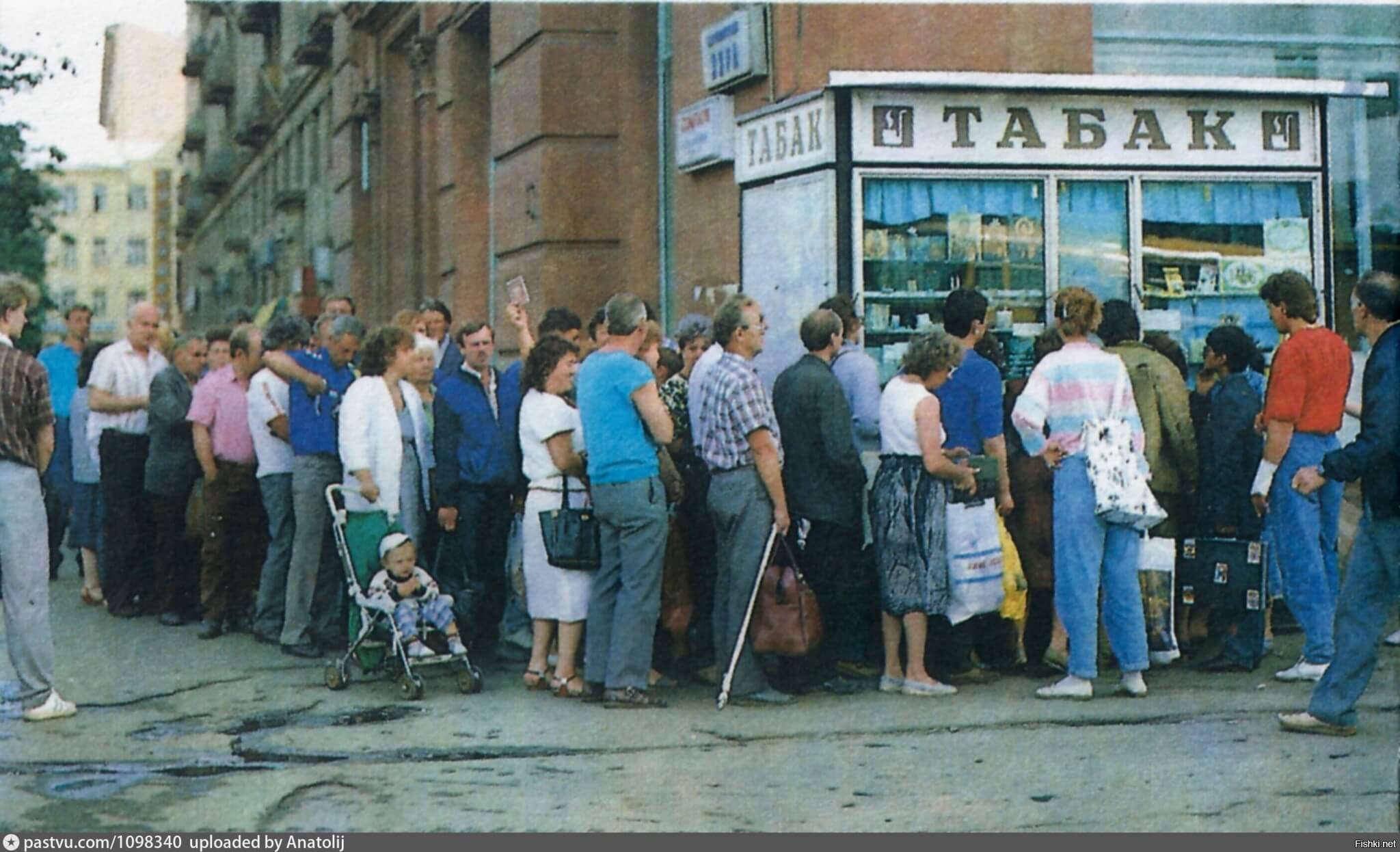

Wie zu Sowjetzeiten ist wieder zu bemerken, dass abends zu den vollen Stunden, wenn die Spielfilme enden und die Nachrichten beginnen, vermehrt Hunde ausgeführt werden. Tatsächlich verpassen »Herrchen« und »Frauchen« wenig: Wie im Sozialismus vermitteln die Nachrichten im Jahr sechs unter Putin eine Scheinwelt, in der es ernste Probleme nur im Westen und in den früheren Sowjetrepubliken gibt. Es ist viel von großen Plänen und Projekten für die Zukunft die Rede und wenig von den Problemen der Gegenwart.

Drohung mit Werbe-Entzug

Zuweilen gibt es kritische Berichte über Minister oder örtliche Politiker und Beamte, Bestechungsfälle dürfen offenbar hin und wieder gezeigt werden, wenn sie nicht über die lokale Ebene hinausgehen; nach Ansicht von Kritikern handelt es sich dabei um ein »gesteuertes Dampfablassen«: Der Zuschauer soll sich in dem Glauben wiegen, die Bösewichter würden bestraft. Korruption erscheint so als Ausnahme, die erfolgreich bekämpft wird, obwohl sie in der Realität die Regel ist. Jegliche noch so sanfte Kritik an Putin, an seiner Umgebung, am politischen System, an demokratischen Defiziten und dergleichen ist tabu. Zuweilen greift die Zensur sogar auf die Werbung über. Nachdem das Wochenmagazin Russki Newsweek, das von einer Tochter des deutschen Axel-Springer-Verlages in Moskau herausgegeben wird, auf dem Titelbild in einer Fotomontage Stalin neben Putin zeigte, versagte der zu Gazprom gehörende Sender NTW dem Verlag die Fernsehwerbung und drohte an, einen siebenstelligen Werbevertrag mit dem Heft aufzulösen.

Neben Druck sind Finten an der Tagesordnung. Nach den Regionalwahlen in Magadan zeigt der Staatssender RTR eine Balkengraphik mit dem Ergebnis. Ganz links ist der Balken der Kremlpartei »Einiges Russland« zu sehen, der beeindruckend hoch bis zur Überschrift reicht. Bescheiden macht sich daneben der Balken des Zweitplatzierten aus – der »Partei der Veteranen«, die offenbar eines der vielen Kremlprojekte zur Schaffung einer loyalen, steuerbaren Opposition ist. Der Balken der »Veteranen« kommt gerade einmal auf die halbe Höhe der Kremlpartei, die anderen Parteien schneiden noch schlechter ab. Der Eindruck, den die Zuschauer bekommen, ist eindeutig: »Einiges Russland« ist doppelt so stark wie der Nächstplatzierte. Nur wenige machen sich wohl die Mühe, die genannten Prozentzahlen gegeneinander aufzurechnen – denn dann wäre das Ergebnis ein ganz anderes: Im Gegensatz zur Graphik hat »Einiges Russland« mit einem Stimmenanteil von 28,89 Prozent keinesfalls 100 Prozent mehr Stimmen als der Zweitplatzierte mit 20,59 Prozent, sondern nur etwa 40 Prozent mehr.

Einen Tag, nachdem eine Messerattacke auf Ex-Yukos-Chef Michail Chodorkowski im Straflager im Fernen Osten bekannt wurde, sind die wichtigsten Themen in den staatlichen Fernsehsendern am 15. April 2006 unter anderem, wie Gazprom-Aufsichtsrat »Dmitri Medwedew von den Erfolgen von Gazprom erzählt« (NTW) – und wie derselbe Medwedew, damals gleichzeitig Vizepremier (und später Präsident und Premierminister), sich »mit den reichsten Russen traf« (»Erster Kanal«). Kritische Fragen werden keine gestellt. Weiter heißt es: »In dieser Woche wurde Russland noch reicher, folglich wurde auch jeder von uns reicher.« Medwedew war in den Monaten zuvor als Präsidialamtschef so gut wie gar nicht im Fernsehen zu sehen; seit ihn Putin zum Vizeregierungschef ernannte und damit zu einem seiner möglichen Nachfolger auserkor, gehört er aber ebenso zum festen Inventar der Nachrichtensendungen wie der Wodka zu jeder russischen Feier – auch wenn ein konkreter Anlass fehlt. Auch wichtige Neuigkeiten über das Staatsoberhaupt fehlen nicht: »Wladimir Putin hat einen Dienst-Passierschein für das bekannte Theater ›Zeitgenossen‹ erhalten«, das der Präsident anlässlich dessen Jubiläums besuchte. Kein Wort erfahren die Zuschauer dagegen über Berichte von Chodorkowskis Anwälten, wonach ein Mithäftling den einstmals reichsten Mann in Russland durch eine Messerattacke im Gesicht verletzt habe. Ebenso unerwähnt bleibt eine Demonstration von 1500 Moskauern gegen die Pressezensur auf dem Moskauer Puschkinplatz. Während die Protestaktion den russischen Fernsehzuschauern ebenso vorenthalten wird wie die meisten nicht vom Staat organisierten Aktionen, findet sie selbst im fernen Deutschland in den »Tagesthemen« breiten Widerhall. Stattdessen erfahren die Zuschauer viel von einer Sitzung der kremltreuen Jugendorganisation »Die Unsrigen« und von den Resultaten der größten Übungen der Langstreckenflieger seit Jahren.

Im April 2007 strahlt der staatliche Sender Rossia einen französischen Dokumentarfilm über die demokratischen Revolutionen in Serbien, Georgien und der Ukraine aus. Tagelang wird mit riesigem Aufwand für den Film geworben. Was dann auf dem Bildschirm zu sehen ist, wirkt merkwürdig einseitig. Recherchen ergeben, dass der Staatssender den Film massiv gekürzt hat – so sind unter anderem jene Stellen der Schere zum Opfer gefallen, in denen die alten Regime dieser Länder negativ dargestellt werden. Auch den Schluss, in dem es um Pläne für eine orange Revolution in Russland und die Gegenmaßnahmen des Kreml geht, bekommen die russischen Zuschauer nicht zu sehen. Als die Manipulation auffliegt, behauptet der Sender, die französische Verleihfirma hätte diese Kürzungen verlangt. Die dementiert prompt – und droht dem Moskauer Sender mit einer Klage.

Im Juli 2007 zeigt ebenfalls der Sender Rossia eine getürkte Titelseite der englischen Times. Ein Meinungsbeitrag auf den hinteren Seiten, in dem der Exil-Oligarch und Putin-Intimfeind Boris Beresowski beschuldigt wird, er nutze England aus für seine private Fehde mit dem Kreml, wird in einer Einblendung als Aufmacher der Seite eins des angesehenen britischen Blattes gezeigt. Fatalerweise verwendeten die russischen Fernsehleute aber eine veraltete Vorlage – ein altes Times-Layout, das schon lange nicht mehr verwendet wird: Fachleute erkennen den Betrug sofort, Millionen russischer Fernsehzuschauer haben dagegen keine Chance, ihn zu durchblicken.

Die Scheinwelt auf der Mattscheibe treibt bizarre Blüten. Russland ist auf den Hund gekommen – zumindest auf dem Bildschirm. Während Kremlkritiker dort kaum noch das Wort ergreifen dürfen, rücken die Vierbeiner des Präsidenten zunehmend ins Rampenlicht. Etwa beim Besuch von Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi in Putins Sommerresidenz im September 2005. Russlands Fernsehzuschauer erleben den Gipfel aus Vierbeiner-Perspektive: »Die Ersten, die die Italiener zum Abschiedsfrühstück begrüßten, waren die beiden Zwergpudel von Ljudmila Putina, Rodeo und Toska.« Anschließend erfuhr der politisch interessierte Russe, dass sich Conny, der Präsidenten-Labrador, reservierter zeigte als die Pudel der First Lady und nur mit dem Schwanz wedelte. Wie einst im alten Rom Seher aus den Eingeweiden von Vögeln die Zukunft lasen, so könnte den Bürgern im modernen Russland bald blühen, aus dem Wedeln von Hundeschwänzen politische Neuigkeiten entnehmen zu müssen: Denn über die politischen Hintergründe des Treffens erfuhr der Fernsehzuschauer nichts. Auch bei den Duma-Wahlen 2003 war in den Nachrichten fast mehr von Kreml-Hündin Conny die Rede als von der Opposition – hatte das Tier doch just in der Nacht vor dem Urnengang Nachwuchs zur Welt gebracht. »Die Zunge weigert sich, im Zusammenhang mit ihr das ordinäre Wort Hündin zu gebrauchen«, begeisterte sich etwa ein Kommentator; ein anderer bezeichnete die schwarzfellige Conny, die ihren Namen bösen Gerüchten zufolge US-Außenministerin Condoleezza Rice verdankt, als »nationale Errungenschaft«.

Auswirkungen bis in die Bundesrepublik

Vieles spricht dafür, dass die Zensur des Kreml inzwischen sogar im fernen Deutschland ihre Blüten treibt. Neben dem russischen Botschafter Wladimir Kotenev und vier anderen Gästen wird der Oppositionspolitiker Garri Kasparow im Dezember 2006 zu der ARD-Talkshow »Sabine Christiansen« eingeladen. Er soll direkt aus dem Moskauer ARD-Studio zugeschaltet werden. Zwei Tage vor der Sendung bekommt Kasparow einen Anruf, dass es vielleicht »technische Probleme« geben könnte. Einen Tag vor der Sendung fragt eine Assistentin Kasparows noch mal bei der Christiansen-Redaktion nach. Nun hieß es, er könne nicht an der Talkshow teilnehmen – die technischen Probleme seien nicht zu lösen. Kasparow kann an diese Begründung nicht recht glauben. »Ich bin in Moskau und war fest darauf eingestellt, ins Studio zu fahren«, sagt er. »Die Absage kam für mich völlig überraschend.« Den Grund hält er für »vorgeschoben«. Wenn er mit anderen TV-Stationen Interviews mache, gebe es bei den Fernsehbrücken aus Moskau keine Probleme, sagt er. Im russischen Fernsehen dagegen höre er auch immer wieder die Ausrede, dass es »aus technischen Gründen« nicht gehe. »Ich habe meinen Ohren nicht getraut, als ich den gleichen Grund aus Deutschland gehört habe«, sagt der Ex-Schachweltmeister. Der frühere »Monitor«-Chef und ARD-Moskau-Korrespondent Klaus Bednarz berichtet, die Ausladung sei auf Druck von Putins Botschafter in Berlin, Wladimir Kotenev, erfolgt. »Der Botschafter hat sich in einem Vorgespräch mit Christiansen geweigert, mit Kasparow gemeinsam vor die Kamera zu treten, das jedenfalls berichtete mir ein Vertreter der Redaktion am Mittwoch per Telefon«, sagte Bednarz.

Ein Sprecher von »Sabine Christiansen« erklärt, dass es »definitiv nicht stimmt, dass Kasparow wegen einer Intervention des russischen Botschafters abgesagt wurde«. Zunächst heißt es aus der Redaktion in Berlin, man habe Kasparow wegen technischer Probleme in Moskau nicht per Fernsehbrücke zuschalten können; später wird angegeben, in Deutschland habe es technische Probleme gegeben. Kurz darauf sagt der Sprecher der Talkmasterin, hohe Kosten für eine Schaltung nach Moskau seien der wirkliche Grund für die Absage an den Kremlkritiker zwei Tage vor der Sendung gewesen. Bednarz hält diese Angaben für nicht stichhaltig: »Allein dass sich die Begründungen so oft ändern, ist seltsam.« Schaltungen nach Moskau seien problemlos möglich und erfolgten oft mehrmals täglich. »Die neueste Begründung, dass es ums Geld ging, verstehe ich auch nicht«, sagt Bednarz. »Wenn es finanziell möglich war, Frau Krone-Schmalz aus Spanien einzufliegen, hätte man genauso gut Kasparow in einem Moskauer Studio zuschalten können.«

Bednarz hatte seinen Angaben zufolge bereits Tickets und Vertrag vorliegen, als auch er selbst zwei Tage vor der Sendung, am Freitag, ausgeladen wurde. Ein »Christiansen«-Sprecher sagte hingegen, es habe nur eine unverbindliche Vorabsprache mit dem als kremlkritisch geltenden Journalisten gegeben. Bednarz wurde demzufolge zurückgepfiffen, weil in der Sendung auch eine Frau unter den Gästen sein sollte und Gabriele Krone-Schmalz kurzfristig zugesagt hatte. »Wenn der russische Botschafter bestimmen kann, wer bei einer Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen teilnehmen darf, ist das ein Skandal«, empört sich der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Günter Nooke. Die Sendung sei nicht ausgewogen gewesen, kritische Stimmen aus Russland seien nicht zu Wort gekommen, findet Nooke: »Der russische Botschafter Wladimir Kotenev und Frau Krone-Schmalz beklagten sich in der Talkshow über ein zu kritisches Russland-Bild. Da muss man dagegen fragen, was für ein Bild Russland selbst bietet, etwa durch Herrn Kotenev.« Der russische Botschafter habe im November bei seiner Trauerrede den früheren Stasi-Auslandschef Markus Wolf in höchsten Tönen gelobt und damit selbst ein sehr deutliches Zeichen gesetzt. »Ich habe gerade erst am Tag der Menschenrechte gegen die Beschneidung der Pressefreiheit protestiert«, sagt Nooke. »Das war auf diktatorische Regime gemünzt, und darum bin ich besonders verärgert, wenn nun so etwas bei uns in Deutschland passiert.« Wenn Kremlkritiker im deutschen Fernsehen wie im russischen ausgeblendet würden, sei das »ein fatales Signal für kritische Stimmen in Moskau«, so der Christdemokrat: »Dadurch nimmt das gute Ansehen der deutschen Demokratie und Pressefreiheit in Russland Schaden.«

Trickreiche Charade

Im Bemühen um einen Ausgleich lädt Sabine Christiansen Kasparow ein, in den nächsten Monaten in einer anderen Sendung von ihr zu Gast zu sein: Sie hält Wort. Formal. In der neuen Sendung geht es nur am Rande um Russland – und Kasparow kommt kaum zu Wort.

Im September 2005 stellt sich der Präsident in einer Fernseh-Sprechstunde drei Stunden lang sechzig Fragen von sorgfältig ausgewählten Zuschauern. Themen wie Beslan oder Yukos kommen nicht vor. Dafür sind Fragen zu hören wie: »Warum lachen Sie so selten?«, »Wie kann man eine Arbeit im Präsidialamt bekommen?« oder »Waren Sie in der Jugend ein vorbildlicher Besucher der Bücherei?« Als sich eine Rentnerin aus einem Dorf bei Stawropol im Nordkaukasus beklagt, dass sie keine Wasserleitungen habe, versichert Putin ihr, entweder werde die Röhre sofort gebaut oder er werde den Gouverneur nicht wieder ernennen. Die Röhre wird noch am selben Tag gelegt. Es sind Auftritte wie dieser, die Putins Beliebtheit mitbegründen. Bürger, die kritische Fragen stellen wollten, berichten später, sie seien abgedrängt worden; in Workuta wurde ein Bürgerrechtler mit Prügeln vom Fragen abgehalten. »Wer in unserem Fernsehen die Nachrichten anschaltet, bekommt den Eindruck, er befinde sich in einem Schlaraffenland ohne innere Probleme, aber dafür mit schlimmen Feinden im Ausland – wo die Menschen unter schrecklichen Missständen leiden«, sagt der Moskauer Soziologe Leonid Sedow. Die heile Scheinwelt und die Feindbilder des russischen Fernsehens, das für die meisten Russen die wichtigste und oft auch einzige Informationsquelle ist, haben weitgehende Folgen auf das Bewusstsein der Menschen.

Die Zensur ist auf doppelte Weise verhängnisvoll. Wenn die Mehrzahl der Russen heute eine Abneigung gegenüber der Demokratie hat und dieses Fremdwort in erster Linie mit Chaos und Wirrwarr zu Jelzins Zeiten verbindet, so wird dieses Urteil nicht zuletzt durch einen Umstand verstärkt, der rückwirkend beinahe tragikomisch wirkt: Anders als früher zu Sowjetzeiten und heute unter Putin berichteten die Medien unter »Zar Boris« offen über die Missstände im Land. Zwar gab es keine Pressefreiheit im westlichen Sinne, mit unabhängigen Medien, denn fast alle wichtigen Sender und Zeitungen dienten Oligarchen und publizierten, was ihnen aufgetragen wurde – aber es gab kaum Zensur. Da die Fernsehsender, Radiostationen und Zeitungen unterschiedlichen Eigentümern gehörten, wiesen sie – wenn nicht gerade Wahlen anstanden – eine ansehnliche Meinungsvielfalt auf. Man konnte ganz verschiedene Nachrichten sehen und sich dann selbst ein Urteil bilden.

Für die Menschen in Russland, die aus Sowjetzeiten gewohnt waren, dass selbst über Katastrophen nur kurz und mit dem beruhigenden Tonfall eines Psychiaters berichtet wurde, musste das Fernsehen in den Reformjahren den Eindruck erwecken, um sie herum geschehe die Apokalypse: Da war immer wieder von neuen Gräueln in Tschetschenien die Rede, von endlosem Streit im Parlament und in der Regierung, von Korruption und Armut, von Misswirtschaft und Behördenwillkür und von Kriminalität, die man unter den Sowjets eher verschwiegen hatte. Dass die Presse halbwegs frei berichten konnte, trug ganz wesentlich zum negativen Bild der Jelzin-Zeit in den Köpfen der Russen bei. Müssten Historiker in ferner Zukunft allein anhand von archivierten Nachrichtensendungen über die Geschichte Russlands urteilen, kämen sie zu dem Schluss, das Land sei nach Jahren fast ohne Kriminalität, Armut, soziale Ungerechtigkeit und Korruption unter Gorbatschow beinahe von einem Tag auf den anderen zu einem Hort des Verbrechens, der Armut und kriegerischer Konflikte geworden – bevor Wladimir Putin all diese Probleme wieder weitgehend ausmerzte.

Anders als die Sowjetherrscher haben ihre Nachfolger im Kreml begriffen, dass es nicht notwendig ist, alle kritischen Stimmen zu unterdrücken. Im Gegenteil: Es ist weitaus sinnvoller, wenn man sie zu Wort kommen lässt, aber dafür sorgt, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung ihre Äußerungen zu hören bekommt und der Großteil ausschließlich der staatlichen Propaganda ausgesetzt ist. Der Radiosender »Echo Moskaus« sowie einige unabhängige, kritische Zeitungen und Websites im Internet sind das Ventil, über das die Unzufriedenen Dampf ablassen dürfen. Mit Verweis auf dieses Feigenblatt des Systems wird die Kritik an Zensur und Medienkontrolle zurückgewiesen – nach dem Motto: »Seht her, wir haben doch kritische Medien.« Eine ähnliche Rolle erfüllte zu Sowjetzeiten die Literaturnaja gaseta – auch wenn die Kommunisten ängstlicher waren und dem Blatt weit weniger Freiheiten einräumten.

Die Taktik geht auf. 51,6 Prozent der Russen glauben an die Informationen der Medien, wie eine Umfrage im Oktober 2005 ergab. Bemerkenswerterweise ist das Vertrauen umso größer, je jünger die Befragten sind – offenbar haben sie die Propaganda des Sowjetsystems nicht mehr in Erinnerung und tun sich schwerer, die Steuerung der Medien zu durchschauen. Nach einer Umfrage des kremlnahen Meinungsforschungsinstituts WZIOM vom Oktober 2005 nutzen 92 Prozent der Russen das Fernsehen als Informationsquelle; nur 40 Prozent lesen zusätzlich Zeitung, 34 Prozent informieren sich übers Radio. Nur 4 Prozent der Russen, also jeder 25., nennt als Nachrichtenquelle das Internet. Ausländische Medien liest nur jeder 50. Russe. Unter den sozial Schwachen mit Einkünften unter 1 500 Rubel (ca. 45 Euro) im Monat liegt der Anteil derjenigen, die sich per Internet informieren, gar bei nur einem Prozent. Zeitungen und Journale liest nur ein gutes Drittel dieser Gruppe. Der Umfrage zufolge sind knapp zwei Drittel der Russen (64 Prozent) zufrieden »mit dem Umfang«, in dem sie über die Politik des Präsidenten in den russischen Medien informiert werden. 24 Prozent fühlen sich nicht ausreichend informiert, immerhin 8 Prozent sind der Auffassung, sie hörten zu viel über den Präsidenten. Anders als mit der Quantität sind die meisten Russen mit der Qualität der Nachrichten jedoch unzufrieden. Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) bemängelt den »zu protokollarischen, formellen Charakter der Berichte« über Putin in den Nachrichten. Jeder dritte Russe dagegen findet, dass die im Fernsehen ausgestrahlten Berichte eine ausreichende und ausgewogene Berichterstattung bieten. Groß ist die Skepsis bei den Befragten mit vergleichsweise höheren Einkommen und damit wohl auch höherer Bildung – hier sind 74 Prozent unzufrieden mit den Nachrichten.

Floskeln und Halbwahrheiten?

Eine ganz andere Meinung hat der Berliner Russland-Experte Alexander Rahr. Er gibt den Vorwurf der falschen Berichterstattung an die deutschen Auslandskorrespondenten zurück. »Der Hintergrund, auf dem sich heute die deutsch-russischen Beziehungen abspielen, ist in der Tat leider katastrophal geworden. Katastrophal negativ, was die deutsche Berichterstattung über Russland angeht. Es werden Floskeln und Halbwahrheiten gebraucht«, kritisiert Rahr die westlichen Medien: Sie stiegen »gar nicht dahinter, warum im Sender NTW das eine oder andere Programm geschlossen oder reduziert wurde. Sei es vielleicht, weil die Zuschauerquoten wegbrechen oder weil es eine Programmreform gibt. Stattdessen wird hier auch wiederum die Keule eingesetzt, Putin trete die Pressefreiheit in Russland mit Füßen.« Der Programmdirektor der Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin schreibt regelmäßig für die Welt und andere Zeitungen; bei wichtigen Ereignissen ist er der wohl gefragteste Russland-Experte in deutschen Nachrichtensendungen und Talkshows und damit ein entscheidender Meinungsmacher in Sachen Russland. Auch im russischen Fernsehen kommt er regelmäßig zu Wort.

Während Rahr die Medienpolitik des Kreml verteidigt, kursieren in Russland wie zu Sowjetzeiten wieder politische Witze: »Bush senior, Schröder und Bush junior fliegen im Jet über Moskau.

›Hätte ich so willfährige Staatsanwälte und Richter gehabt, wäre Clinton nie ins Weiße Haus gekommen und säße bis heute im Knast‹, klagt Bush senior. ›Hätte ich so eine Wahlkommission gehabt, wäre ich mit 70 Prozent wiedergewählt worden und Merkel wäre an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert‹, schluchzt Schröder. Darauf Bush junior wehmütig: ›Hätte ich die Journalisten so im Griff gehabt wie Putin, würden heute alle glauben, dass der Irak-Krieg eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen war.‹«

Wenn viele westliche Politiker Kritik an Putin zurückweisen und sich dabei auf seine hohen Umfragewerte und seine Beliebtheit in Russland berufen, sei das angesichts der Medienmanipulation zynisch, sagt Andrej Piontkowski, Leiter des Moskauer Instituts für strategische Forschung: »Wenn die Fernsehsender drei Tage lang unabhängig, professionell und ausgewogen berichten würden und sich der Kreml-Chef Kritik und einer offenen, ehrlichen Fernsehdebatte stellen müsste, würde das System Putins zusammenfallen wie ein Kartenhaus«, glaubt Piontkowski: »Dann würde den Menschen auffallen, dass der Kaiser gar nicht so viele Kleider anhat, wie seine Medien ihm nähen.«

Die Fortsetzung finden Sie in Kürze hier auf meiner Seite: Feinde und Verräter.

Den zehnten Teil Zynismus statt Marxismus und den elften Teil Gerdshow auf Russisch finden Sie hier.

Den vorherigen, neunten Teil – Farce statt Wahlen – finden Sie hier.

Den achten Teil – Spiel ohne Regeln – finden Sie hier.

Den vorherigen, siebten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 2).

Den sechsten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 1).

Den fünften Teil – Putins bombiger Auftakt – finden Sie hier.

Den vierten Teil – Die Herrschaft der Exkremente – finden Sie hier.

Den dritten Teil – Mit Stalin in die Zukunft – die verratene Revolution – finden Sie hier.

Den zweiten Teil – „Der Gas-Schock – Moskaus Warnschuss“ – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

Meine Seite braucht Ihre Unterstützung!

Wenn Sie weiter Artikel wie diesen lesen wollen, helfen Sie bitte mit! Sichern Sie kritischen, unabhängigen Journalismus, der keine GEZ-Gebühren oder Steuergelder bekommt, und keinen Milliardär als Sponsor hat. Und deswegen nur Ihnen gegenüber verpflichtet ist – den Lesern!

1000 Dank!

Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre:

Über diesen LinkAlternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501

BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage

Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.

Mein aktuelles Video

Stinke-Socken vom Vorgänger und Fenster-Öffnungs-Verbot – „Dschungelcamp“-Gefühle im Berlin-Urlaub.

Mein aktueller Livestream

Wie Habeck über Stalins Schnurrbart stolperte – und Esken sich dringt verriet.

Bild: Andrey Burmakin/ShutterstockBitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de