Lesen Sie heute Teil 14 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.

In ihrem Leben auf der Überholspur sind die »oberen Zehntausend« auch gegen Ausrutscher gefeit. Wer ihnen in die Quere kommt, ist rechtlos. Wie die 68-jährige Rentnerin Swetlana Beridse. Am 20. Mai 2005 will sie im Süden Moskaus bei Grün eine Straße überqueren. Kaum tritt sie auf die Fahrbahn, wird sie von einem Volkswagen Bora erfasst, der mit enormer Geschwindigkeit auf sie zuraste und nicht einmal bremste. So jedenfalls erinnert sich Beridses Tochter, die gerade aus dem Fenster ihrer Wohnung blickt und so Augenzeugin des tragischen Moments wurde. Zwanzig Meter weit und vier Meter hoch sei ihre Mutter durch die Luft geschleudert worden, berichtet sie später. Sie rennt sofort hinunter auf die Straße, doch sie kann ihrer Mutter nicht mehr helfen. Beridse stirbt noch an der Unfallstelle. Zuerst deutet alles auf einen zwar tragischen, aber gewöhnlichen Verkehrsunfall hin. Doch die Notärzte, die am Unfallort eintreffen, fahren nach wenigen Minuten wieder weg. Stattdessen fährt eine andere Unfallwagen-Besatzung vor.

Innerhalb kürzester Zeit erscheinen mehrere West-Limousinen mit getönten Scheiben, Männer mit Kalaschnikows im Anschlag steigen aus und sperren den Unfallort ab. Sie lassen niemanden mit den Verkehrspolizisten sprechen, die den Unfall aufnehmen – reden aber selbst lange auf diese ein. Auch die Tochter der Toten, Nina Pljuschtsch, schicken die Männer mit den Kalaschnikows weg. Pljuschtschs Mann, den Schwiegersohn der Toten, nehmen sie in den Polizeigriff und setzen ihn in eines der Autos. Als Nina erfährt, wer ihre Mutter totgefahren hat, wird ihr klar, was vor sich geht – und sie begräbt ihre Hoffnung, dass der Unfall je aufgeklärt wird. Alexander Iwanow, ein Sohn von Verteidigungsminister Iwanow, lenkte den Wagen. Den Vater hindert der tragische Unfall des Sohnes nicht daran, am nächsten Tag bei einem Empfang zu Ehren des UEFA-Cup-Sieges von ZSKA Moskau mit Präsident Putin mitzufeiern. »Interessant, wie viel Sekt wohl in den Cup passt«, fragt Iwanow gut gelaunt vor laufenden Kameras den Vereinstrainer.

Die Ermittler legen zwar großen Eifer an den Tag, aber offenbar nur, um den Ministersohn reinzuwaschen. Noch am Unfallort sagt ein Zeuge, dass die Frau bei Grün losgelaufen war. Ermittler nehmen ihn sofort zur Seite; in den Ermittlungsunterlagen findet sich kein Wort mehr über den Zeugen, so die Tochter der Toten. Auch die Besatzung des Krankenwagens, der zuerst am Unfallort eintraf, wird nicht befragt. In den Akten heißt es, Iwanows Auto habe das Opfer von rechts erfasst. In Wirklichkeit fuhr er sie nach Erinnerung der Tochter von links an. Nach einigen Monaten stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren »wegen Abwesenheit des Tatbestandes eines Verbrechens« ein, ohne Gerichtsverhandlung. Iwanow habe keine Chance gehabt, den tödlichen Unfall zu verhindern, heißt es in einem Gutachten.

Er habe keinerlei Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt, erklärt Verteidigungsminister und Vizepremier Iwanow, als er im März 2006, zehn Monate nach dem Unfall, bei einer Pressekonferenz mit ausländischen Journalisten zum ersten Mal auf den Vorfall angesprochen wird. Die Aussage des Ministers ist durchaus glaubwürdig: Dass die Ermittler nicht ernsthaft gegen den Sohn des Vizepremiers vorgehen würden, ist in Russland eher eine Selbstverständlichkeit. Prompt dreht Iwanow den Spieß um: Sein Sohn habe nicht nur psychisch, sondern auch physisch stark unter dem Unfall gelitten. Die Verwandten des Opfers hätten ihn schlimm verprügelt. »Er hatte eine Gehirnerschütterung, aber jetzt geht es ihm wieder besser.« Auf einmal gibt es nun ein Ermittlungsverfahren: nicht gegen den Fahrer des Wagens, sondern gegen den Schwiegersohn der Toten, wegen Körperverletzung. Der Sohn des Ministers mutiert vom Tatverdächtigen zum Opfer. »Was man uns vormacht, ist, dass das Weiße Schwarz ist«, empört sich Nina Pljuschtsch, die nicht nur ihre Mutter verloren hat, sondern nun auch um ihren Mann bangen muss.

Russlands Öffentlichkeit erfährt nichts über den Vorfall. Der Fernsehjournalistin, die bei dem kleinen Sender REN-TV als einzige im Land einen kritischen Bericht über den Fall bringen möchte, widerfährt Merkwürdiges. Mit heftigem Körpereinsatz versperren drei Männer mit breiten Oberarmen und schwarzen Uniformen der blonden Frau im November 2005 den Weg ins Studio; die Senderleitung erteilt ihr Bildschirm-Verbot. Dabei ist Olga Romanowa eine der bekanntesten Fernsehjournalistinnen Russlands. Jahre später muss sie aus Moskau nach Berlin emigrieren.

Offiziell begründete REN-TV das Bildschirm-Verbot für Romanowa unter anderem mit der Sorge um ihre Gesundheit. »An allen Arbeitstagen die Abendnachrichten zu moderieren, ist für einen einzigen Menschen schwierig; da kann man sich schnell unwohl fühlen«, so der neue Generaldirektor des Senders, Alexander Ordschonikidse. Mit Romanowas Verbannung vom Bildschirm sei »der letzte Sender verlorengegangen, der eine gewisse Unabhängigkeit und Objektivität wahrte«, empörte sich der sowjetische Expräsident Michail Gorbatschow. Vollstreckungsgehilfe bei dem Zensurakt war ein deutscher Konzern. Die RTL Group, eine Luxemburger Tochter des deutschen Bertelsmann-Konzerns und seit Sommer 2005 im Besitz eines 30-prozentigen Anteils an dem russischen Sender, habe im Fall REN-TV von Anfang an die wahren Hintergründe gekannt und eine gefährliche sowie »sehr schlechte, unschöne Rolle gespielt«, glaubt Pawel Gutiontow, einer der Leiter des russischen Journalistenverbandes: »Warum sie das tun, weiß ich nicht, aber es ziert sie nicht, dass sie so ein Spiel mitspielen.«6 Ein Sprecher der RTL Group sagt auf Anfrage, man wolle einzelne Vorgänge bei Sendern der Gruppe nicht kommentieren.

Zwei-Klassen-Gesellschaft auf der Straße

Der Fall Iwanow zeigt, wie eng die Kontrolle über die Medien und die Allmacht der Apparatschiks zusammenhängen: Der Machtmissbrauch, die Straflosigkeit und die Privilegien der Herrschenden sind nur so lange in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, solange die Mehrzahl der Menschen allenfalls vom Hörensagen davon erfährt und nicht übers Fernsehen. Wie schnell die Regierung inzwischen nervös wird, wenn über die Willkür zu viel bekannt wird, zeigt der Fall von Oleg Schtscherbinski: Im Februar 2005 verurteilt ein Gericht in der Altai-Region unweit von China den erschrockenen, unbedarft wirkenden Mann unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu vier Jahren Haft. Dem Familienvater ist anzusehen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Noch im Gerichtssaal wird er in Handschellen gelegt und abgeführt. Sein Vergehen: Er war im August 2004 mit seinem Wagen, in dem auch seine Frau und seine Tochter saßen, zur falschen Zeit am falschen Ort. Der 35-jährige Eisenbahnarbeiter fuhr auf einer Landstraße, als von hinten der Mercedes des örtlichen Gouverneurs auf ihn zurauschte und zum Überholen ansetzte – laut Gerichtsakten mit 149 Stundenkilometern, nach Angaben von Augenzeugen dagegen mit 200 Sachen – also in jedem Fall mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Der Mercedes touchierte den Wagen nicht allzu heftig, doch ein Reifen der Nobelkarosse platzte, sie prallte gegen einen Baum, der Gouverneur, der Fahrer und ein Leibwächter starben.

Es gehört zu den Absurditäten des russischen Alltags, dass die Gewissheit der Mächtigen, über dem Gesetz zu stehen, sie offenbar häufig zu der Annahme verleitet, sie stünden auch über den Gesetzen der Physik: So kostet es immer wieder Apparatschiks das Leben, dass sie bei viel zu schlechtem Wetter den Befehl zum Start ihres Flugzeugs oder Hubschraubers geben oder, wie in vorliegendem Fall, mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Land rasen.

Weil im Fall Schtscherbinski ein bekannter Gouverneur umkam und nicht eine kleine Rentnerin, kann er in den Medien nicht einfach ausgeblendet werden. Das Urteil trifft den Nerv der Bevölkerung – jeder russische Autofahrer hat sich schon oft über unverschämte Drängler mit Blaulicht geärgert, jeder kann sich in den unglücklichen Schtscherbinski hineinversetzen, der nun zum Sündenbock gemacht wird. Noch am Tag des Schuldspruchs kommt es zu Protestaktionen. Wenige Wochen später spricht ein Gericht im Altai den Familienvater in zweiter Instanz frei.

Zarte Pflanze Bürgergesellschaft

Der Fall Schtscherbinski ist nicht nur ein Musterbeispiel dafür, wie die russischen Gerichte ihre Urteile nach dem Wind aus dem Kreml drehen. Die Geschichte zeigt, dass entgegen allen anders lautenden Meinungen in Russland zumindest in Ansätzen eine Bürgergesellschaft im Entstehen ist. Beispiele gibt es zur Genüge. In der Regel handelt es sich um Proteste in der Provinz gegen Entscheidungen aus Moskau: Da gibt es im burjatischen Ulan-Ude unweit der Mongolei heftige Proteste gegen die Zusammenlegung von Verwaltungsgebieten, in Wladiwostok protestieren Autofahrer gegen Pläne, Autos mit Rechtslenkrad zu verbieten und gegen die Erhöhung der Importzölle für Autos; in Petersburg streiken die Hafenarbeiter für einen Inflationsausgleich, in Woronesch gehen die Menschen gegen Preiserhöhungen und die Reform des Wohnungswesens auf die Straße, in Irkutsk gegen eine Ölpipeline, die am Baikalsee entlangführen soll. Alle diese Protestaktionen haben vor allem eines gemeinsam: Sie werden im Fernsehen und in den wichtigsten Medien meistens totgeschwiegen. Die vermeintliche politische Stabilität im heutigen Russland beruht vielfach schlicht darauf, dass Widerspruch von den Oberen ignoriert wird. Dabei zeigt sich an der Angst der Regierung, die sie vor Berichten über Proteste hat, dass sie selbst die Lage bei weitem nicht für so stabil hält, wie es die eigene Propaganda weismacht.

Tatsächlich birgt das riesige Gefälle zwischen Arm und Reich, Privilegierten und einfachen Menschen enormes Unruhepotential. Der »Allrussische Bürgerkongress« hat für die schamlose Selbstübervorteilung der Machtelite historische Gründe ausgemacht. Das Sowjetsystem war darauf angelegt, dem einzelnen Menschen das Rückgrat zu brechen, ihn zum Duckmäuser zu machen, zu einem kleinen, steuerbaren und berechenbaren Rädchen im Getriebe des sozialistischen Staates. Vor diesem Hintergrund ist die gewaltige bürokratische Maschinerie zu sehen, die jeden Russen von Geburt an in Beschlag nimmt und jede Neuausstellung eines Passes oder jeden Umzug zu einem Spießrutenlauf durch die Behördeninstanzen macht. »Die Hälfte seiner Lebenszeit verbringt jeder Mensch in den Ländern der früheren Sowjetunion damit, unter Aufwand all seiner Kräfte irgendwelche völlig unnötigen Papiere aufzutreiben, mit denen er unnötigen Behörden beweisen muss, dass er ein Mensch und kein Kamel ist«, spottet der frühere weißrussische Staatschef und Reformer Stanislaw Schuschkewitsch.

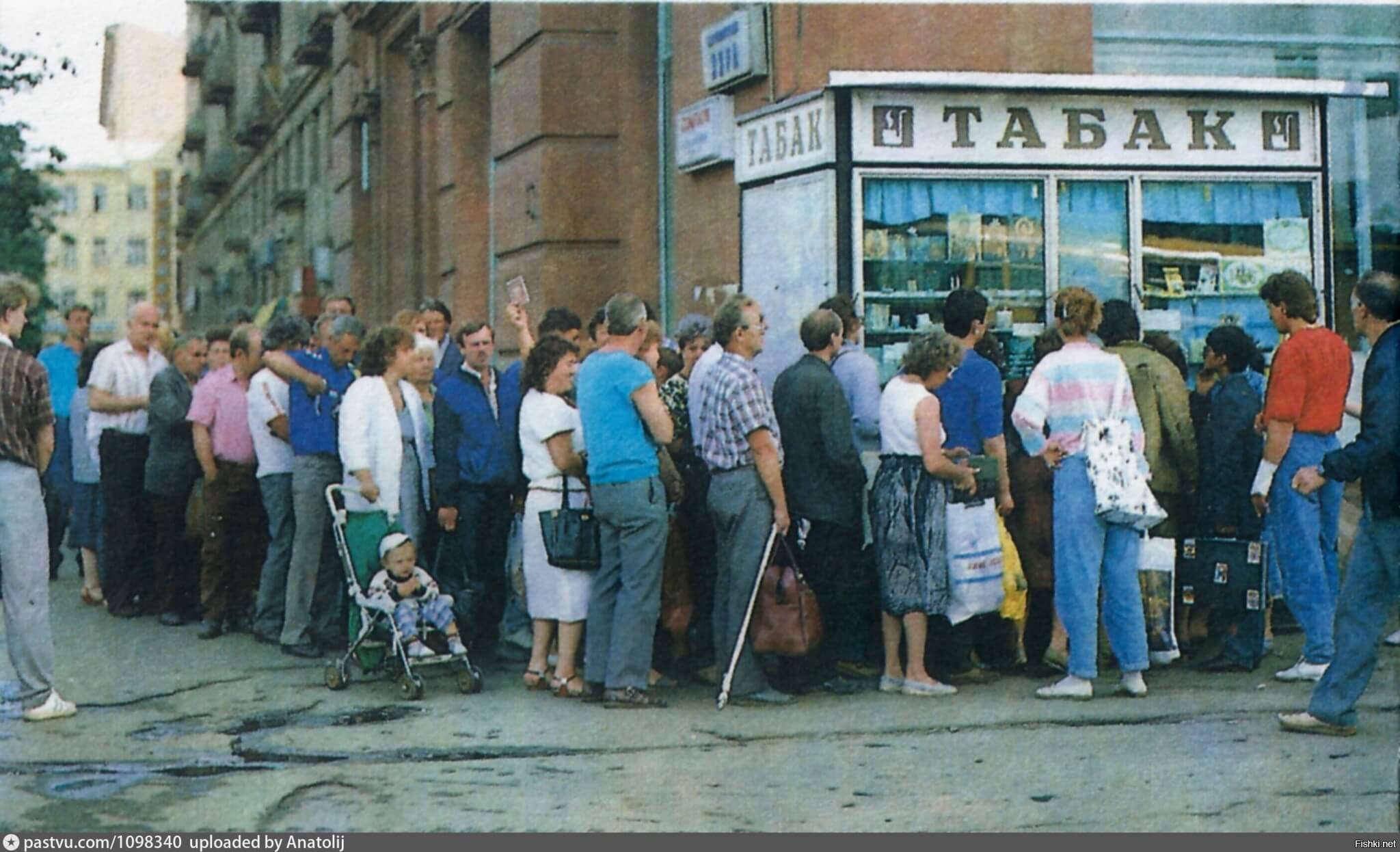

Der angenehme Nebeneffekt: Ein Volk, das die meiste Zeit damit beschäftigt ist, Schlange zu stehen und Apparatschiks zu bestechen, kommt gar nicht dazu, sich Gedanken über Politik zu machen oder gar auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren.

»Wir hatten eine Diktatur des Proletariats, jetzt haben wir eine Diktatur der Apparatschiks«, klagte Alexander Jakowlew, einer der Väter der Perestroika, kurz vor seinem Tod 2005.8 Die Methoden haben sich geändert, das System kaum. Schon zu Sowjetzeiten war es für viele Parteibonzen unter ihrer Würde, von der Wurst zu essen, die fürs gemeine Volk bestimmt war. Solange die allgegenwärtige Apartheid nicht aufgehoben und die Apparatschiks nicht wie sterbliche Menschen behandelt werden, solange sie nicht aufhören, das Volk als Pöbel zu verachten, werden sich keine Veränderungen zu Gunsten der einfachen Menschen durchsetzen.

Bestechende Bürokratie

Wer als ausländischer Tourist privat in einer Wohnung bei Russen übernachtet, muss gemeinsam mit allen in der Wohnung seines Gastgebers gemeldeten Personen zur Passbehörde und dort eine Registrierung beantragen. Auch ohne böse Absichten werden viele Russlandbesucher notgedrungen zu Gesetzesbrechern, weil sie offiziell nach der Einreise nur drei Tage ohne Registrierung im Land bleiben dürften – aber die Bearbeitungszeit, etwa in Moskau, meist fünf Tage oder mehr beträgt. War die Registrierung früher eher eine Formalie und wegen der geringen Strafen als potentielle Einnahmequelle von Bestechungsgeldern für die Miliz kaum von Interesse, so erhöhte die Duma 2004 die Strafen bei Verstößen auf das 15-fache des minimalen monatlichen Arbeitslohns, also 260 Euro. Die Bürokratur nimmt in vielen Bereichen des Lebens bizarre Formen an. Selbst für einfache Zeitungsabos muss der Empfänger regelmäßig »Warenfrachtbriefe« unterzeichnen und auch noch seinen »Dienstgrad« eintragen, als würde ein solcher einen erst zum Menschen machen. So jedenfalls wird die Moskauer Deutsche Zeitung ausgeliefert. Weil aber die Post in Moskau nicht hundertprozentig zuverlässig ist, wird für die Warenfrachtbriefe ein Kurierdienst durch die Stadt geschickt. Die Boten werfen die Briefe aber nicht etwa in den Briefkasten, sondern klingeln und lassen sich den Erhalt schriftlich bestätigen. Der Papierkrieg ist notwendig, um den Erhalt von zwei Ausgaben einer Zeitung im Wert von 146,08 Rubel, umgerechnet rund 4,30 Euro, zu bestätigen.

Die Bürokratur führt inzwischen viele Reformen ad absurdum. »Die Sozialabgaben sanken zwar von 28 auf 26 Prozent, und man hat das groß angepriesen, als Beispiel, wie alles vorwärtsgeht. Doch Unternehmer, die diese Sozialabgaben bezahlen wollen, müssen einen Spießrutenlauf durch die Finanzbürokratie machen. Manche beschäftigen einen hauptberuflichen Schlangensteher«, klagt der Moskauer Steuerberater Dinar Achmetow. Schon zwei Stunden vor Dienstbeginn warten vor Finanzämtern zuweilen Hunderte von willigen Steuerzahlern. Oft vergebens, weil die Ämter keine Formulare vorrätig haben. Der Russland-Chef von Ikea schätzt, dass er jede dritte Arbeitsstunde dem Umgang mit Behörden opfern muss. Um Genehmigungen korrekt und pünktlich zu erhalten, winkt das Unternehmen dem Staat mit einem Scheck über eine Million Dollar, offiziell für soziale Zwecke.

Allein auf Bundesebene gibt es heute mehr als doppelt so viele Beamte wie zu Sowjetzeiten: rund 1,5 Millionen – Lehrer und Mitarbeiter von Armee und Sicherheitsdiensten nicht mitgerechnet. Trotz der offiziell meist sehr niedrigen Gehälter sind die Jobs im Dienst des Staates vor allem deshalb beliebt, weil sie die Chance bieten, Bestechungsgelder zu kassieren. »Bürokratie ist das profitabelste Geschäft in Russland«, beklagt Kirill Kabanow, Leiter des nicht-staatlichen »Nationalen Anti-Korruptions-Komitees«. Bei Durchschnittslöhnen von 700 Dollar im Monat bringe mancher Beamte bis zu eine Million Dollar im Jahr nach Hause. Ein mittlerer Beamter brauche heute in der Regel vier Jahre, um sich eine 200-Quadratmeter-Wohnung in Moskaus Nobelviertel an der Rubljowskoje-Chaussee kaufen zu können – zum Preis von fünf Millionen Dollar.

Alles ist käuflich

Angesichts solcher Einnahmeperspektiven seien selbst hochrangige Ämter unter der Hand gegen Dollar zu erwerben, behauptet Leonid Newslin, im israelischen Exil lebender Mehrheitseigner des zerschlagenen Yukos-Konzerns: Käuflich ist »praktisch alles außer den Schlüsselpositionen. Es geht vom Abteilungsleiter bis zu Vizeministern und Gouverneuren. Die Preise liegen zwischen 50 000 und fünf Millionen Dollar, je nach Amt.« Korruptionsbekämpfer Kabanow hat eine Preisliste der Bestechung erstellt: Ein Offiziersposten bei der Miliz ist demzufolge für 50 000 bis 100 000 Dollar zu haben, ein Amtsrichtersessel für bis zu 300 000 Dollar, höhere Posten bei der Miliz in der Hauptstadt schlagen mit einer halben Million Dollar zu Buche. Einflussreiche Stellen beim Zoll sind im Millionenbereich erhältlich, ein Senatorenplatz im Föderationsrat kann bis zu 6 Millionen Dollar kosten, Ministerämter bis zu 10 Millionen Dollar. Meist platzieren auf diese Weise Unternehmen eigene Leute auf einflussreichen Posten, in der Hoffnung, dass sich das »Investment« auszahlt.

Der moderne »Korruptionär« redet patriotisch, aber investiert westlich, und so lagert ein großer Teil der kassierten Bestechungsgelder jenseits der Grenzen, berichtet Korruptionsbekämpfer Kabanow: »Also kann der Westen auch Druck ausüben.« Als US-Behörden einmal drohten, korrupte russische Apparatschiks auf eine schwarze Liste zu setzen, riefen Leute aus dem Kreml, die offenbar eine eigenwillige Vorstellung von den Aufgaben des »Anti-Korruptions-Komitees« hatten, bei Kabanow an: »Kirill, kannst du mich von dieser Liste streichen lassen?«

Mehrere Studien kamen zu dem Schluss, dass die Korruption unter Putin zugenommen habe, auch wenn die Medien das gegenteilige Bild vermitteln. Nach Angaben des Indem-Fonds wuchs die durchschnittliche Summe der Bestechungsgelder seit 2001 um 70 Prozent. Besonders hart trifft der Bakschisch-Boom Indem zufolge Unternehmer: Gab der durchschnittliche Firmenbesitzer im Jahr 2001 noch 10 000 Dollar Bakschisch pro Jahr aus, kostete ihn das reibungslose Zusammenspiel mit den Behörden 2005 im Schnitt bereits 135 000 Dollar. Waren TÜV-Bescheinigungen bei Putins Amtsantritt noch für 50 Dollar zu haben, sind heute oft 150 oder gar 200 Dollar zu bezahlen. Für eine »rote Ampel« drückten Verkehrspolizisten Ende der neunziger Jahre für 50 Rubel ein Auge zu – heute weist das Auge des Gesetzes meist erst ab 200 Rubeln eine Sehschwäche auf. Geradezu astronomisch stieg die »Bakschisch-Gebühr« für Trunkenheit am Steuer – von einst 100 Dollar auf heute oft 500 – einer der wenigen Bereiche, in denen die zunehmende Korruption wenigstens indirekt zu etwas mehr Sicherheit führen könnte. Von der Geburt – wo für Aufnahme in einem guten Krankenhaus zu zahlen ist – über den Platz im Kindergarten und auf der Universität, von der Führerscheinprüfung und der Arztbehandlung bis zu einem anständigen Begräbnis und einer ansehnlichen Ruhestätte ist die Korruption ein treuer Begleiter der Menschen in Russland.

Dem einzelnen Glied in dieser Bestechungskette ist dabei kaum ein Vorwurf zu machen: Der Arzt kassiert vielleicht deshalb Bakschisch, weil er seiner Tochter einen Studienplatz beschaffen will, wofür der Professor nur deshalb Bestechungsgeld kassiert, weil er seiner Mutter ein anständiges Begräbnis sichern will, wofür wiederum der Friedhofschef eine »Sonderzahlung« fordert, weil er damit einen Kindergartenplatz für seine Enkelin erkaufen möchte und so weiter. Schuld an diesem Kreislauf der Korruption ist das vor allem auf Sowjetzeiten zurückgehende System zu niedriger Gehälter, bei dem die Menschen fürs Überleben darauf angewiesen sind, sich zusätzliche Verdienstmöglichkeiten zu suchen. Das System war geradezu darauf angelegt, die Menschen zu Gesetzesverstößen zu verleiten, denn sobald sie gegen das Gesetz gehandelt hatten, waren sie erpressbar und damit steuerbar. Viele Politologen halten dies für einen der Grundzüge des bolschewistischen Systems, der bis heute nachwirkt.

»Transparency International« führt Russland auf seiner Liste der 159 korruptesten Länder auf Platz 126, neben Sierra Leone, Niger und Albanien. Nach einer Studie des Instituts für Soziologie an der Akademie der Wissenschaften in Moskau glaubte 2005 die Mehrheit der Russen, dass die Bürokraten seit Putins Amtsantritt 1999 ineffektiver, bestechlicher und unanständiger geworden seien. Die Befragten kamen zu dem Schluss, dass die Beamten eine »geschlossene und arrogante Kaste« bilden. Während die einfache Bevölkerung die »Apparatschiks« als mittelmäßig, korrupt und inkompetent einschätzt, finden sich die Beamten selbst professionell, fleißig und effizient. Die nicht beamteten Befragten machen die allgemeine Straflosigkeit für die hohe Korruption verantwortlich; die Beamten selbst sehen eine hohe Arbeitsbelastung und geringe Gehälter als Ursache für die Bakschisch-Anfälligkeit. Dabei verdienen Beamte der Studie zufolge durchschnittlich dreimal so viel wie der gewöhnliche Russe, und keiner der befragten Apparatschiks klagte, dass sein sozialer Status niedrig sei. Nur 2 Prozent der nicht beamteten Befragten waren der Ansicht, die Beamten seien vor allem am Wohl des Landes interessiert – unter den Apparatschiks selbst waren auch nur 16 Prozent dieser Meinung. Dass damit eine erdrückende Mehrheit der Beamten ganz offen zugibt, eigene Interessen zu verfolgen, die nichts mit den staatlichen zu tun haben, beweise, dass eine neue Kaste entstanden sei, die sich feindlich gegenüber dem Normalbürger verhalte, glaubt Institutsleiter Michail Gorschkow. Die Mehrheit der befragten Nicht-Beamten wünschte sich mehr öffentliche Kontrolle des Apparatschik-Apparats und die Entlassung ertappter »Korruptionäre« aus dem Staatsdienst. Es sei ein Missverständnis, wenn man den Russen unterstelle, sie wünschten eine »harte Hand«, sagt der Sozialforscher: »Die Menschen wollen keine starke Bürokratie, sondern verbindliche Regeln und Gesetze.«

Unter Wladimir Putin nahm die öffentliche Kontrolle infolge der Gleichschaltung der Medien stark ab; selbst bei erdrückenden Verdachtsmomenten wurden hochrangige Beamte und Politiker nicht etwa dazu gezwungen, sich den Vorwürfen zu stellen. Im Gegenteil konnten sie in der Regel mit Weiterbeschäftigung rechnen. Als im Januar 2001 der frühere Kremlverwaltungschef Pawel Borodin wegen Korruptionsvorwürfen in den USA festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert wurde, erfasste eine Welle der Empörung Moskau – nicht über die Korruption, sondern gegen die Festnahme des mutmaßlichen »Korruptionärs«. Prominente forderten in Zeitungen die Freilassung Borodins. Der russische Staat zahlte fünf Millionen Schweizer Franken Kaution, um den einstigen Jelzin-Vertrauten wieder auf freien Fuß zu bekommen.

Korruption als Norm

»Korruption ist in Russland zum Gewohnheitsrecht geworden, zu einem System aus Absprachen, das die Abwesenheit eines echten, auf Konkurrenz basierenden Marktes ersetzt, etwa eines Kapitalmarktes oder eines Kreditmarktes«, sagt die Moskauer Wirtschaftswissenschaftlerin Natalia Smorodinskaja. »Das Schutzgeld, das an die Bürokraten bezahlt werden muss, behindert das Wirtschaftswachstum und die Gesellschaft insgesamt, denn das Bakschisch für die Beamten schlägt sich auf den Preis jeder einzelnen Ware nieder, beeinflusst das Preisniveau insgesamt.« Bei jedem Kilo Wurst zahlt der Käufer für die Bestechungsgelder mit, die der Produzent an die Steuerbehörden, die Feuerschutzämter, die Lebensmittelaufsicht, die Gesundheitsämter, die Bauaufsicht, den Zoll und viele andere staatliche Stellen abgeführt hat.

Die Mehrzahl der Russen ist – wohl nicht zu Unrecht – davon überzeugt, dass genau jene Einrichtungen besonders korrupt sind, die eine besonders wichtige Rolle im Kampf gegen die Korruption spielen müssten: die Miliz, die politischen Parteien, das Parlament und die Gerichte.

Im Februar 2006 veröffentlichte die Zeitschrift Finans eine Liste der russischen Milliardäre. Auf Platz 352 steht mit 2,7 Milliarden Rubel (rund 80 Millionen Euro) Wjatscheslaw Wolodin, Vizechef der Duma und einer der bekanntesten Köpfe der Kremlpartei »Einiges Russland«. 26 Duma-Abgeordnete fordern die Staatsanwaltschaft in einem Brief auf, die Quellen von Wolodins Reichtum zu prüfen. Immerhin sei er seit 1992, also seit seinem 28. Lebensjahr, ununterbrochen im Staatsdienst, weshalb er keine unternehmerischen Tätigkeiten ausüben dürfe. Um auf 2,7 Milliarden Rubel Vermögen zu kommen, hätte Wolodin 3214 Jahre lang sein Staatsgehalt beziehen müssen, rechnen die Abgeordneten vor.

Von der Affäre und dem Brief der 26 Abgeordneten erfahren die Leser kritischer Websites und der kleinen Zeitung Nowaja gaseta am 4. Mai 2006. Der 1. Kanal bringt in seinen Hauptnachrichten am gleichen Tag als wichtigste Meldung einen 18-minütigen Bericht darüber, wie Techniker im Schwarzen Meer die Black Box eines am Vortag abgestürzten Flugzeugs suchen. Nachricht Nummer zwei ist das 70-jährige Jubiläum der Kremlgarde, zu deren Ehre die Fahne im Kreml heruntergelassen wurde. Über die Korruptionsvorwürfe gegen einen der ansonsten meistgezeigten Abgeordneten im Lande erfahren die Millionen Zuschauer kein Wort.

Wenige Tage später sagt Putin in seiner Rede zur Nation wieder einmal der Korruption den Kampf an. Prompt berichten Fernsehen und Medien ausführlich über Bestechungsskandale beim Zoll und anderen Behörden. Die Verdächtigen sind nachrangige Beamte. Was ihnen genau zur Last gelegt wird, bleibt unbekannt, von weiteren Konsequenzen ist nichts zu hören. Kremlkritiker sprechen von Verteilungskämpfen innerhalb der Führung, bei der »die einen Korruptionäre die Konkurrenz durch andere Korruptionäre ausschalteten«. Neuer Chef des Zolls wird ein Vertrauter Putins. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet den Lesern im Westen über den Vorgang unter der Überschrift »Putin greift gegen Korruption durch«.

Die Fortsetzung finden Sie in Kürze hier auf meiner Seite: „Call-Girls“ gegen Yukos.

Den Dreizeiten Teil – Feinde und Verräter – lesen Sie hier.

Den zwölften Teil Schweinwelt auf der Mattscheibe finden Sie hier.

Den zehnten Teil Zynismus statt Marxismus und den elften Teil Gerdshow auf Russisch finden Sie hier.

Den neunten Teil – Farce statt Wahlen – finden Sie hier.

Den achten Teil – Spiel ohne Regeln – finden Sie hier.

Den vorherigen, siebten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 2).

Den sechsten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 1).

Den fünften Teil – Putins bombiger Auftakt – finden Sie hier.

Den vierten Teil – Die Herrschaft der Exkremente – finden Sie hier.

Den dritten Teil – Mit Stalin in die Zukunft – die verratene Revolution – finden Sie hier.

Den zweiten Teil – „Der Gas-Schock – Moskaus Warnschuss“ – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

Meine Seite braucht Ihre Unterstützung!

Wenn Sie weiter Artikel wie diesen lesen wollen, helfen Sie bitte mit! Sichern Sie kritischen, unabhängigen Journalismus, der keine GEZ-Gebühren oder Steuergelder bekommt, und keinen Milliardär als Sponsor hat. Und deswegen nur Ihnen gegenüber verpflichtet ist – den Lesern!

1000 Dank!

Aktuell sind (wieder) Zuwendungen via Kreditkarte, Apple Pay etc. möglich – trotz der Paypal-Sperre:

Über diesen LinkAlternativ via Banküberweisung, IBAN: DE30 6805 1207 0000 3701 71 oder BE43 9672 1582 8501

BITCOIN Empfängerschlüssel auf Anfrage

Diejenigen, die selbst wenig haben, bitte ich ausdrücklich darum, das Wenige zu behalten. Umso mehr freut mich Unterstützung von allen, denen sie nicht weh tut.

Mein aktuelles Video

Umerziehen statt informieren: Tilo Jungs Bauchklatscher – eine Selbstentlarvung der Medien-Branche

Mein aktueller Livestream

Grüne und Ampel stürzen ab, AfD legt massiv zu – und doch ein „Weiter so!“: Kurzanalyse zur Wahl

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de