Ein Gastbeitrag von Markus Lesweng

Den Zustand einer Gesellschaft kann man wunderbar daran festmachen, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht – denjenigen, die sich nicht selbst helfen oder selbst wehren können. Besonders schockierend ist für mich – und für jeden Schweden, mit dem ich mich ausgetauscht habe – unser Umgang mit den Kindern. Wie verheerend muss es für ein kleines Kind sein, nicht mit anderen Menschen interagieren zu dürfen oder interagieren zu können? Insbesondere in einem Alter, in dem selbst ein einzelner Tag ewig lang sein kann, geschweige denn ein Jahr?

Der Umgang mit Kollateralschäden

Schweden hat – wohlgemerkt nicht als einziges Land – einen stärkeren Fokus auf die Kollateralschäden eines wie auch immer gearteten Lockdowns gelegt, insbesondere im Hinblick auf Kinder.

Konsequenz: Die Schulen und Kindergärten blieben geöffnet, nur in weiterführenden Schulen wurde auf Präsenzunterricht verzichtet. Kaum sinken die Fallzahlen, wird auch sofort über Lockerungen gesprochen, von denen zunächst Kinder profitieren – für sie soll das vollständige Bildungs- und Sportprogramm wieder bereitgestellt werden, weil es für die gesunde Entwicklung so wichtig sei.

Man vergleiche das mit der Situation in Deutschland, wo man Kinder noch immer als Super-Spreader zu inszenieren versucht, die – wenn die Schule denn mal offen hat – hinter Maske und bei offenem Fenster eine kühle, möglichst kontaktarme Ausbildung genießen können. Und bei Bedarf in die Hände klatschen dürfen, um sich aufzuwärmen. Dass angesichts derartiger Äußerungen deutschlandweit noch niemand vollkommen ausgerastet ist, ist aus der Distanz betrachtet erstaunlich.

Die Entwicklung scheint jedoch Schweden Recht zu geben: Wohl aus ähnlichen Erkenntnissen wie in Schweden heraus gibt es in Europa immer weniger Länder, die Schulen und Kindergärten geschlossen halten. Und schon gar keine, die ihre Kinder für Ansteckungen oder gar den Tod der Großeltern verantwortlich machen.

Der Kult um die Maske

Besonders befreiend – im wahrsten Sinne des Wortes – ist, dass es in Schweden keine Maskenpflicht gibt, weder für Kinder noch für Erwachsene. Anfang Januar wurde zwar eine Empfehlung ausgegeben, zu den Stoßzeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Alltagsmaske zu tragen, doch dies wird (zumindest hier, im Süden) allerhöchstens von der Hälfte der Fahrgäste umgesetzt. Da rund 40% der Menschen von daheim arbeiten und der Rest nun bevorzugt das Auto nutzt, sind die Busse und Bahnen allerdings auch selten voll.

Im Freien, in Geschäften, in Restaurants gibt es faktisch keine Masken – die Quote der Träger würde ich auf rund zwei Prozent schätzen. Einzig bei Frisören und Optikern sieht man öfters Angestellte, die mit Maske oder Gesichtsvisieren arbeiten. Bei Kunden bleibt es selbst dort die Ausnahme, ganz unabhängig vom Alter. Ergebnis des Ganzen: Nicht nur kann man frei durchatmen, auch die zwischenmenschliche Interaktion läuft wieder völlig normal ab. Es darf gelächelt werden, ganz ohne Sanktionen, und niemand fühlt sich durch atmende Menschen bedroht.

Als im Sommer die Maskenpflicht in Österreich wieder eingeführt wurde, hieß es in einem seltenen Moment der Wahrheit, dies sei vor allem aus psychologischen Gründen entschieden worden. Ich fürchte, man hat derartige Entscheidungen leichtfertig getroffen, zu krass ist der Unterschied im alltäglichen Miteinander, wie er bei einer Reise von Deutschland nach Schweden deutlich wird.

Wer eigenständig zum Thema Masken recherchiert, kommt schnell zu dem Ergebnis, dass diese theoretisch funktionieren müssten, in der Praxis jedoch keine (positive) Wirkung auf das Infektionsgeschehen haben. Mein subjektiver Eindruck ist jedoch, dass bei ihrem kometenhaften Aufstieg zur Ersatzreligion die schädlichen Nebenwirkungen massiv unterschätzt werden, ganz besonders diejenigen, die sich nicht per Computermodell greifen lassen. Der Verlust an Kommunikationsmöglichkeiten lässt sich nicht einfach bepreisen, darum sei es an einem Beispiel formuliert: Ich kann mich heute Abend in ein Restaurant setzen und das Baby am Nachbartisch (vielleicht sogar ohne Mindestabstand!) anlächeln bis mindestens einer von uns anfängt, vor Freude zu quietschen.

In Anlehnung an meine Kreditkarte sei dazu festgehalten: Ein Flug nach Schweden kostet 200 Euro. Herrn Söders Dummschwätzerei durch glucksende Babys zu ersetzen: Unbezahlbar.

Anmerkung zum Inzidenzlimbo

Dass sich Kinder weitgehend normal verhalten, kann ich übrigens auch als Augenzeuge bestätigen. Liegt kein Schnee, wird der Spielplatz im Stadtpark begeistert genutzt. Liegt Schnee, wird stattdessen – festhalten! – gerodelt. Ganz wie der klassische Päderast habe ich auch einmal an der nahen Grundschule das bunte Treiben in der Pause beobachtet – zumindest in dieser kleinen Blase ist Corona kein Thema.

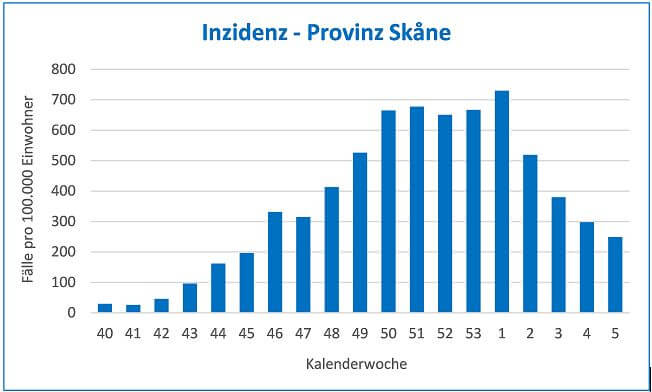

All das galt übrigens auch in der Phase, als die Inzidenz in der Provinz bei über 700 positiven Tests pro 100.000 Einwohner lag. Das Leben ging trotzdem weiter, insbesondere für die, die noch viel davon vor sich haben. Dass dies bei einem wesentlich schlankeren Gesundheitssystem wie in Schweden möglich gewesen ist, lässt die Diskussion darüber, ob allererste, zarte Öffnungsschritte ab einer Inzidenz von 50 oder doch erst 35 möglich sind – wohlgemerkt ohne die Anzahl an Tests zu definieren – lächerlich erscheinen.

Lesen Sie morgen hier den dritten und letzten Teil der Schweden-Serie: Maßnahmen mit Augenmaß.

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Markus Lesweng, Baujahr 1985, studierte in seiner Heimatstadt erfolgreich Volkswirtschaftslehre mit den nur scheinbar gegensätzlichen Schwerpunkten Statistik und Prostitution. Nach dem Abschluss verbrachte er den besseren Teil von zwei Jahren mit einer Rundreise durch Australien, Neuseeland und Polynesien. Während dieser Zeit verdiente er seine Brötchen unter anderem als Cowboy, als Ziehvater für verwaiste Kängurus und mit der Zucht australischer Salzwasserkrokodile.

Neben einer zehnjährigen Tätigkeit im Flughafenmanagement veröffentlicht er seit 2014 Reisebücher, darunter „How to Kill Yourself Abroad“, den ironischen Guide zu den gefährlichsten Zielen der Welt.

Bild: Iryna Inshyna/Shutterstock, privat

Text: Gast

[themoneytizer id=“57085-1″]

[themoneytizer id=“57085-28″]